Type : entretien

Thèmes : amour, discrimination, État, féminisme, intersectionnalité, soin, travail, travail domestique, travail gratuit

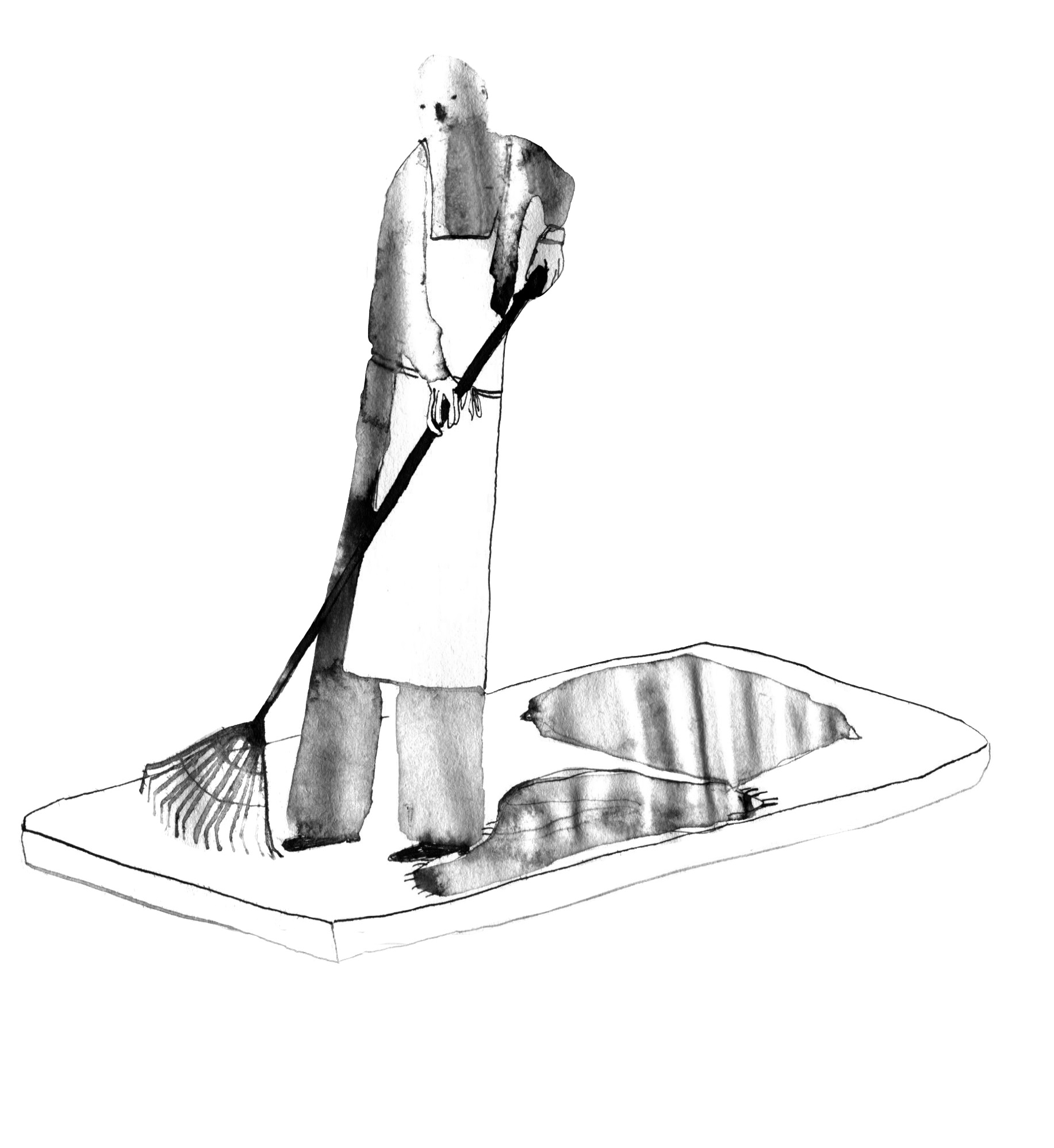

Illustration : Théodora Jacobs

Alors que la gestion de la pandémie de COVID-19 accélère les dynamiques de mise au travail de certaines catégories de population par l'État sans contrepartie financière (ou si peu), nous vous proposons la lecture de cet entretien avec la sociologue Maud Simonet publié dans le dernier numéro de Panthère Première (printemps-été 2020), paru juste avant le confinement.

Justifié par les rhétoriques du « sacrifice national », du « civisme » et de l' « altruisme », le recours au travail gratuit (ou quasi gratuit) des étudiant·es infirmier·es, des réfugié·es et des milliers de femmes qui cousent des masques à domicile met en lumière un phénomène structurel. Pour comprendre les logiques à l’œuvre, la sociologue Maud Simonet, auteure de l'ouvrage Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? (Éditions Textuel, 2018) propose de revenir à la critique féministe du travail domestique.

À qui profitent ces formes « citoyennes » de travail non rémunéré ? Qui y est assigné·e ? Que racontent-elles sur la valeur du travail (et des métiers) ? Comment sont-elles justifiées ? Si le caractère patriarcal de l'État néolibéral n'est aujourd'hui plus à démontrer, en repasser par l'analyse féministe pour analyser ces formes, pas si nouvelles, d'exploitation, nous semble indispensable en ce moment de crise.

*

Dans tes travaux, tu abordes le travail par sa face gratuite. Le travail gratuit est-il répandu ? Quelles sont ses formes contemporaines ?

Dans mes travaux, je suis passée de l’analyse d’un « petit » objet, le bénévolat (que j’ai progressivement observé comme une forme de travail, invisible et gratuite), à une analyse du travail par sa face gratuite. Lors de différentes enquêtes, conduites seule ou avec des collègues, j’ai étudié, outre le bénévolat, d’autres formes d’« engagement citoyen », comme les volontariats dont la dernière forme en France est le service civique ; je me suis intéressée au développement du workfare aux États-Unis, cette obligation faite aux allocataires de l’aide sociale de fournir des heures de travail pour continuer à toucher leurs allocations ; et je me suis penchée sur le développement des stages étudiants ou du travail gratuit sur Internet. L’intention était d’analyser à la fois le rôle de ces différentes formes – « citoyennes » et « numériques » – de travail gratuit dans la construction des carrières professionnelles aujourd’hui, et leur place dans le fonctionnement des associations, des services publics mais aussi des entreprises. Ce faisant, j’ai essayé de montrer que ce travail gratuit, sous ces différentes formes, n’était pas aux marges mais bien au centre du marché du travail et au cœur des logiques de l’emploi aujourd’hui, et qu’il relevait de véritables politiques du travail gratuit, de politiques de « gratuitisation » du travail.

Tu as travaillé dans les parcs de la ville de New York. Peux-tu nous expliquer en quoi ce terrain permet d’aborder la question du travail gratuit ?

Je savais, pour avoir vécu à New York, que l’entretien des espaces verts de la ville reposait énormément sur le bénévolat, en plus du travail salarié : du bénévolat traditionnel mais aussi des programmes de bénévolat indemnisé pour les jeunes (des sortes de services civiques). Mais le point de départ de cette enquête, c’est ma lecture, en 2006, de la thèse d’un chercheur étatsunien, John Krinsky1, qui portait sur le développement du workfare. Aux États-Unis, le workfare a été mis en place à l’échelle du pays en 1997, sous Clinton, mais New York était une ville pionnière en la matière puisqu’elle comptait déjà des programmes municipaux de workfare dans les années 1980. Dans sa thèse, Krinsky utilisait souvent l’exemple des parcs de New York car de nombreux allocataires du workfare y travaillaient. De mon côté, j’étais alors en train d’écrire un livre où je proposais de regarder le bénévolat comme du travail et pas seulement comme de l’engagement, et de mettre en lumière les usages sociaux mais aussi politiques de ce travail bénévole2. Après avoir rencontré John Krinsky, on a commencé, à partir de 2008, à mener une en quête ensemble dans ces parcs, pour comprendre comment on en était arrivé à la situation actuelle3 : comment se fait-il que pour un même travail – l’entretien d’un espace vert – plusieurs types de travailleur·ses soient mobilisé·es ? Des fonctionnaires de la ville, des salarié·es associatif·ves, des allocataires du workfare, des bénévoles, etc. Autrement dit, on a une multitude de statuts différents : des travailleur·ses payé·es et d’autres non, des travailleur·ses avec des droits et d’autres sans, des personnes forcées à travailler, d’autres volontaires…

Est-il possible de dater l’apparition du bénévolat dans ces parcs ?

Le point de départ, en fait, c’est la crise budgétaire de la ville de New York en 1975. Il y a eu une attaque générale sur les services publics, et le département des espaces verts a été le premier à subir des coupes budgétaires. Dans le même temps, le maire de New York a prononcé des discours explicites encourageant les habitant·es à donner un coup de main dans les différents services publics municipaux en faisant du bénévolat. Dès lors, la ville de New York a œuvré en faveur de la création de structures pour recruter et/ou organiser ces bénévoles. Avec le soutien de grandes fondations, comme la City Park Foundation par exemple, la ville a développé – et financé – des partenariats public/privé comme Partnerships for Parks dont l’objectif est que chaque parc de la ville de New York dispose, à terme, d’une association de bénévoles qui « veille » sur lui. La municipalité a donc joué un rôle central dans le développement du bénévolat dans les parcs. Et c’est aussi au début des années 1980 qu’ont débuté les premiers programmes de workfare – à New York, on comptait 6 000 allocataires au milieu des années 1980, dont la plupart étaient utilisé·es par la ville pour le département des parcs.

On tend à décrire les dynamiques de néolibéralisation du travail sous l’angle du retrait de l’État mais tu proposes une autre lecture : l’État néolibéral intègre des discours et des modes d’organisation issus de la société civile. Cela se répercute notamment dans la manière de justifier le recours au travail gratuit.

En travaillant avec John Krinsky dans les parcs new-yorkais, on a choisi de mobiliser le concept d’« État intégral », du philosophe italien Antonio Gramsci, selon lequel l’État = la société civile + la société politique (en tant que forme institutionnalisée du politique). Ce concept décrit une manière de gouverner au moyen de la société civile, par le consentement et par l’appel à des valeurs partagées (sans coercition apparente). Mettre au travail gratuitement en utilisant la rhétorique de la citoyenneté et en s’appuyant notamment sur les associations, les fondations, c’est un procédé qu’utilise l’État intégral. Dans les parcs de la ville de New York, cette rhétorique s’observe aussi bien en bas qu’en haut de la hiérarchie sociale, avec des degrés et des formes de coercition bien différentes en fonction des personnes. On exige des allocataires de l’aide sociale, qui sont contraint·es de travailler sans rémunération dans les parcs, qu’ils et elles rachètent leur citoyenneté et prouvent par ce travail gratuit qu’ils et elles méritent leur allocation, et finalement, tout simplement, leur place dans la société. Pour les bénévoles qui sont en grande majorité des personnes issues des classes moyennes ou supérieures, ce travail bénévole dans les parcs, très valorisé socialement, permet de montrer publiquement qu’on est un bon citoyen ou une bonne citoyenne, que l’on sait « rendre à la communauté ce qu’elle nous a donné ». En fait, ce que j’observe sur mes terrains d’enquête, ce n’est pas un retrait de l’État, mais plutôt un retrait des fonctionnaires. Les parcs new-yorkais comptaient 7 000 fonctionnaires municipaux·ales et très peu de bénévoles en 1972, alors qu’aujourd’hui il n’y a plus que 2 000 fonctionnaires, tandis que des milliers de bénévoles et d’allocataires s’activent dans des programmes de workfare « pur » ou de transition vers l’emploi (Welfare-To-Work programs), où ils et elles sont un peu payé·es, mais bien moins que des fonctionnaires de la ville. Si l’État ne s’incarne plus uniquement dans les fonctionnaires, il n’en reste pas moins que c’est lui qui organise cette scène-là, notamment à travers des associations et des statuts qu’il a en partie contribué à créer…

En plus de montrer qu’elle découle de politiques publiques et de l’intervention de l’État, que raconte cette multiplication des statuts ?

Ce qu’il est important d’avoir en tête, c’est que cette démultiplication des statuts ne se fait pas au hasard, loin de là. Elle est profondément ancrée dans des rapports sociaux – de sexe, de classe, de race. Les allocataires de l’aide sociale et les bénévoles sont beaucoup plus fortement des femmes et les allocataires de l’aide sociale sont à 90 % noires et/ou latinas ; tandis que les fonctionnaires municipaux et les salariés des parcs sont en grande majorité des hommes. Cette division des travailleur·ses par les statuts est donc aussi une division des travailleur·ses par ces rapports sociaux. Alors que la rhétorique de la communauté (« give back to the community ») est omniprésente dans les discours qui justifient le workfare ou invitent à l’engagement bénévole, la « communauté des travailleur·ses », elle, devient extrêmement difficile à construire sur un tel lieu de travail. Comment construire du collectif entre une bénévole aisée qui descend « embellir » le parc en bas de chez elle, l’allocataire de l’aide sociale à côté d’elle qui vit seule avec ses enfants dans des conditions très précaires et le fonctionnaire municipal, la plupart du temps un homme, disposant d’un pouvoir considérable sur les conditions de travail et tout simplement de vie de cette dernière ? Cette enquête raconte aussi la grande violence des rapports sociaux au travail qui accompagne cette démultiplication des statuts sur le lieu de travail, une violence sans aucun doute amplifiée par le recours au travail gratuit qui concerne ici deux segments, tous deux féminins mais complètement opposés de la hiérarchie sociale.

En France, comment s’incarne cet « État intégral » ?

Il y a vingt ans, il y a eu de grandes mobilisations associatives en réaction au fait que des chômeur·ses étaient menacé·es d’être radié·es parce qu’ils ou elles avaient fait du bénévolat. À ce moment-là, l’argument des associations mobilisées était de dire que ces dernier·es étaient des acteurs et actrices de la société comme les autres, qu’ils et elles n’étaient pas des sous-citoyen·nes, tandis que les institutions de l’État estimaient que si ces dernier·es étaient en train de faire du bénévolat, c’est qu’ils ou elles n’étaient pas à la recherche active d’un emploi. Ça semble difficile à concevoir aujourd’hui tant l’idée que le bénévolat est un « tremplin » vers l’emploi est désormais admise. En se mobilisant, les grandes associations qui ont porté ces idées (ATD-Quart Monde, Emmaüs, Le Secours catholique, l’Uniopss, etc.) sont parvenues à en faire un problème public, qui a été institutionnalisé, puisque l’autorisation de bénévolat des chômeur·ses est entrée dans les textes de la loi contre l’exclusion de 1998. Depuis, le paradigme des politiques de l’emploi a radicalement changé : on est passé du discours sur le bénévolat comme obstacle à l’emploi à celui du bénévolat comme contrepartie à l’absence d’emploi, et ce passage s’est opéré par le développement d’une rhétorique sur le bénévolat comme tremplin vers l’emploi.

Concrètement, ce phénomène s’illustre à travers quels dispositifs ?

À travers la Validation des acquis de l’expérience (VAE) par exemple, créée en 2002, ou la mise en place des « passeports bénévoles », qui font un peu penser au livret ouvrier : en circulant d’une association à une autre, on note sur ces « passeports » les compétences du ou de la bénévole, ce qui doit permettre – les termes sont très clairs – de les faire « fructifier » sur le marché de l’emploi. D’ailleurs, les années 2000 correspondent au moment où des acteur·ices professionnel·les issu·es du monde du management arrivent à la retraite, s’investissent dans des structures associatives et y transposent leurs outils de travail. De nombreux·ses chercheur·ses français·es n’aiment pas qu’on parle du workfare pour désigner ce qu’il se passe en France. Mais même si ça prend un tour plus civique, moins autoritaire ou obligatoire (quoiqu’on va y venir), je pense que la logique est déjà en place : on est déjà passé de manière très subtile de la rhétorique du tremplin à la rhétorique de la contrepartie. Quand Martin Hirsch crée le service civique d’une part et le RSA de l’autre en 2007, il incarne très bien la version française de l’État intégral. Acteur associatif qui participe à l’État, il diffuse un discours sur l’insertion qui va devenir relativement hégémonique. Je cite souvent cette phrase qu’il a prononcée dans un entretien aux Échos : « Un jeune qui a le sens de l’effort préférera faire un service civique que de passer une année supplémentaire au chômage. » Pour moi, cette phrase relève de la logique du workfare : si le jeune a le sens de l’effort, alors il fera un service civique, c’est une manière de prouver qu’il est un bon citoyen, qu’il n’est pas un « assisté ». Les conseiller·es Pôle Emploi proposent aujourd’hui aux jeunes de faire des services civiques. On est passé dans un temps très court de l’interdiction de bénévolat à l’incitation au bénévolat. Et la dernière étape risque d’être le bénévolat obligatoire pour les allocataires du RSA, qui revient comme un hoquet assez régulièrement dans les discours politiques en France.

Que dit la loi concernant l’obligation ou non de bénévolat pour les allocataires du RSA ?

En février 2016, le conseil départemental du Haut-Rhin a décidé que les allocataires du RSA devraient, à partir de janvier 2017, faire des heures de travail bénévole. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la mesure. Il a jugé qu’elle était illégale : le RSA étant une politique nationale, les départements ne pouvaient pas prendre ce genre d’initiatives. Le département du Haut Rhin a quand même mis en place le bénévolat pour les allocataires sans cependant le rendre obligatoire. Il l’a en effet intégré au « contrat d’engagement réciproque », qui est le document qui formalise le « projet d’insertion » des bénéficiaires. Mais vous voyez bien la liberté d’action dont on dispose dans ce genre de cas de figure… Dans mon livre, je cite l’exemple de cette petite commune où le maire a mis en place un program me de bénévolat, non obligatoire donc, en direction des allocataires du RSA. J’étais présente à la réunion de lancement du programme. Derrière moi se trouvait une grand-mère avec sa petite fille sur les genoux – le père était assis devant. Elle lui a dit dans l’oreille : « Papa doit faire ça s’il veut trouver du travail. » Les gens ne sont pas idiots, ils ont bien compris que ce n’était pas obligatoire mais qu’il fallait faire ça pour trouver du travail, surtout quand on est au niveau local et que le maire, vous le croisez le matin dans la rue. On n’a finalement pas tant de leçons que ça à donner aux États-Unis sur ces questions-là.

me de bénévolat, non obligatoire donc, en direction des allocataires du RSA. J’étais présente à la réunion de lancement du programme. Derrière moi se trouvait une grand-mère avec sa petite fille sur les genoux – le père était assis devant. Elle lui a dit dans l’oreille : « Papa doit faire ça s’il veut trouver du travail. » Les gens ne sont pas idiots, ils ont bien compris que ce n’était pas obligatoire mais qu’il fallait faire ça pour trouver du travail, surtout quand on est au niveau local et que le maire, vous le croisez le matin dans la rue. On n’a finalement pas tant de leçons que ça à donner aux États-Unis sur ces questions-là.

En outre, la situation juridique a évolué. En juin 2018, le Conseil d’État a finalement décidé que oui, un département pouvait, sous certaines conditions, mettre en place une obligation de bénévolat pour ses allocataires. Pour le moment, rien n’est encore obligatoire mais on est dans une phase de banalisation. Quand Laurent Wauquiez a dit en 2011 que « l’assistanat [était] le cancer de la France » en préconisant que les gens aillent faire des heures de travail d’utilité sociale dans les associations, tout le monde était vent debout. Mais récemment, Édouard Philippe a dit « la contrepartie, il va falloir se poser cette question, c’est une grande et belle question politique » et ça n’a pas suscité tant de réactions. Il y a une forme d’acceptation de cette réalité. On aimerait se dire que le monde associatif est globalement contre le néolibéralisme en général et le workfare en particulier mais ce n’est pas si simple. Dans un département français, il y a actuellement un dispositif de bénévolat pour les allocataires du RSA qui fonctionne assez bien avec une plateforme Internet où les associations viennent mettre leurs propositions de bénévolat en ligne et les allocataires du RSA peuvent choisir là où ils et elles veulent participer. C’est une grande association d’éducation populaire qui a pris ça en charge et qui propose que les allocataires fassent remplir leur passeport bénévole fourni par l’association France bénévolat…

Comment en es-tu venue à mobiliser le corpus de la théorie critique féministe pour rééclairer tes objets de recherche (le bénévolat, le travail gratuit) ?

C’est une vraie question parce que ça n’a pas été ma démarche première. Pour y répondre, je dois revenir sur

mon parcours. Ma discipline première, c’est l’économie, avec pour accroches l’économie politique et le marxisme. Et j’ai beau chercher dans mes souvenirs, je n’ai jamais eu de cours sur le féminisme lors de ma formation en économie, ni même ensuite en sociologie. Quand je suis rentrée à l’École normale supérieure, je me suis réorientée vers la sociologie et j’ai commencé à faire du terrain sur le bénévolat. Il faut peut-être préciser qu’à cette époque, les travaux sociologiques sur le bénévolat tournaient autour de ses liens avec la participation politique. Or moi, sur mon terrain, c’était la référence au travail qui prédominait : les bénévoles que j’interviewais décrivaient leurs activités comme des formes de travail. Et seule la sociologue étatsunienne Arlene Kaplan Daniels, dont j’ai lu le livre un peu par hasard durant ma thèse, thématisait le bénévolat comme un travail4. Kaplan Daniels est une sociologue des professions, une élève d’Everett Hughes5, qui a eu à cœur de déplacer la frontière du travail en montrant que les carrières n’existent pas seulement dans le monde du travail rémunéré, que les femmes bénévoles dans le monde associatif aux États-Unis ont des carrières invisibles. À ce moment-là, je n’ai peut-être pas bien mesuré que si elle avait pu redéfinir les frontières du travail, c’était grâce à ses lectures féministes. En même temps que son livre, elle a écrit un magnifique article qui s’intitule « Invisible Work », dans lequel elle propose d’étendre le concept du travail au-delà du travail rémunéré pour inclure non seulement le travail domestique effectué par les femmes, mais aussi le travail bénévole et émotionnel qui contribue à maintenir et à développer les institutions6. En choisissant de mobiliser la sociologie du travail pour étudier l’objet bénévolat et en suivant donc ce fil du travail invisible bénévole dans mes propres travaux, en m’intéressant aux carrières qui s’y déroulaient, à sa place grandissante sur le marché du travail, à ses usages par les associations mais aussi par les pouvoirs publics, j’ai fait de la sociologie féministe sans en avoir complètement conscience.

Peux-tu nous en dire plus sur ta façon d’articuler travail invisible et travail domestique ?

C’est sans doute l’enquête qu’on a faite avec Krinsky qui m’a donné envie de me plonger dans la littérature féministe sur le travail domestique. Dans les parcs de la ville de New York, deux figures féminines du travail gratuit prédominent, tant par leur importance numérique que par leur rôle symbolique. La plupart des bénévoles sont des femmes des classes moyennes et supérieures et, si le workfare ne concerne pas que des femmes, il est étroitement associé à la figure genrée et racisée de la « welfare mum », c’est-à-dire la mère noire célibataire qui toucherait ses allocations sans rien faire – une figure qui a cristallisé la critique du système d’aide sociale antérieur au workfare et lui a donné naissance. On a par ailleurs été confronté assez vite, John Krinsky et moi, à des questions de harcèlement sexuel sur ce terrain. Il y a comme une politique de harcèlement sexuel, c’est-à-dire que le harcèlement sexuel découle de la politique du travail mise en œuvre dans les parcs. Les allocataires du workfare, et notamment les femmes qui ont charge de famille et sont très nombreuses dans le programme, sont dans une situation très précaire. Non seulement leur statut ne leur donne aucune autonomie fi nancière, mais il les rend extrêmement dépendantes des décisions qui vont être prises par leur superviseur. Celui-ci est un petit fonctionnaire municipal qui les encadre pour la période du workfare, qui va faire un rapport sur elles et qui a entre ses mains, tout du moins le pensent-elles, la possibilité d’améliorer les choses. Certaines espèrent obtenir un travail à la ville de New York et donc une stabilité d’emploi, une prise en charge de l’assurance maladie et une perspective de retraite. Une partie d’entre elles savent que la ville n’embauche plus, mais que ce qu’elles peuvent obtenir de leur superviseur, ce sont des heures supplémentaires, un emploi du temps arrangeant qui leur permette de s’occuper de leurs enfants le week-end par exemple, des petites primes qu’elles peuvent utiliser à midi pour s’acheter à manger, ainsi qu’une rallonge de leur contrat de workfare, ce qui change la vie. Le statut et l’organisation du travail confèrent donc un pouvoir démesuré à ces hommes et, comme l’ont montré Krinsky et d’autres chercheur·ses, dans le workfare, l’appropriation de la force de travail peut aller de pair avec une appropriation du corps de la travailleuse. Cette enquête a nourri chez moi une réflexion sur le caractère patriarcal de l’État néolibéral. C’est à ce moment-là que j’ai lu un article de la théoricienne politique Wendy Brown dans lequel elle écrivait : « The state is replacing the man. »7 Ça a été le déclic : je me suis dit c’est ça le workfare, c’est l’État en « breadwinner »8 qui donne des sous à la femme allocataire du workfare qui, en contrepartie, doit aller nettoyer les toilettes du parc comme on nettoie les toilettes à la maison. Au final, le parc est comme un espace domestique, un espace domestique public mais où l’on retrouve cette dimension de mise au travail et d’appropriation du travail et du corps des femmes.

nancière, mais il les rend extrêmement dépendantes des décisions qui vont être prises par leur superviseur. Celui-ci est un petit fonctionnaire municipal qui les encadre pour la période du workfare, qui va faire un rapport sur elles et qui a entre ses mains, tout du moins le pensent-elles, la possibilité d’améliorer les choses. Certaines espèrent obtenir un travail à la ville de New York et donc une stabilité d’emploi, une prise en charge de l’assurance maladie et une perspective de retraite. Une partie d’entre elles savent que la ville n’embauche plus, mais que ce qu’elles peuvent obtenir de leur superviseur, ce sont des heures supplémentaires, un emploi du temps arrangeant qui leur permette de s’occuper de leurs enfants le week-end par exemple, des petites primes qu’elles peuvent utiliser à midi pour s’acheter à manger, ainsi qu’une rallonge de leur contrat de workfare, ce qui change la vie. Le statut et l’organisation du travail confèrent donc un pouvoir démesuré à ces hommes et, comme l’ont montré Krinsky et d’autres chercheur·ses, dans le workfare, l’appropriation de la force de travail peut aller de pair avec une appropriation du corps de la travailleuse. Cette enquête a nourri chez moi une réflexion sur le caractère patriarcal de l’État néolibéral. C’est à ce moment-là que j’ai lu un article de la théoricienne politique Wendy Brown dans lequel elle écrivait : « The state is replacing the man. »7 Ça a été le déclic : je me suis dit c’est ça le workfare, c’est l’État en « breadwinner »8 qui donne des sous à la femme allocataire du workfare qui, en contrepartie, doit aller nettoyer les toilettes du parc comme on nettoie les toilettes à la maison. Au final, le parc est comme un espace domestique, un espace domestique public mais où l’on retrouve cette dimension de mise au travail et d’appropriation du travail et du corps des femmes.

Ce sont aussi des échanges avec des collègues – et notamment un séminaire et un colloque à Nanterre avec Alexandra Oeser – et des opportunités d’enseignement qui m’ont conduite à me plonger dans la littérature féministe sur le travail domestique. J’ai notamment été invitée par l’Université libre de Bruxelles à faire une semaine de cours sur un thème de mon choix à un public mixte d’étudiant·es en sociologie et de syndicalistes. J’ai construit un cours en six leçons sur le travail gratuit sous toutes ses formes en commençant par le travail domestique. Et à force de lectures, je suis graduellement passée de l’idée que le travail domestique était la première forme de travail gratuit à avoir été sérieusement étudiée et qu’il fallait donc la traiter avant de passer à ses formes plus contemporaines, à l’idée que le travail domestique était en fait la matrice pour penser le travail gratuit sous toutes ses formes.

Justement, tu identifies trois grands questionnements féministes sur le travail domestique qui nous aident à penser le travail gratuit dans son ensemble. Pourrais-tu nous les présenter ?

Le premier débat des féministes qui m’a intéressée, c’est une controverse pseudo-technique – et en fait politique – sur la valeur du travail gratuit. Depuis les années 1970, des chercheuses féministes cherchent à rendre visible le travail gratuit des femmes, que l’on tend à occulter en le rapportant à « l’amour » qu’elles ont pour leurs proches. Pour le montrer, estiment-elles, il faut le quantifier, et cela soulève plein d’enjeux qui nous en disent long sur la manière de considérer le travail domestique. En 1981 paraissent deux articles mesurant le travail domestique, fondés sur la même enquête de l’Insee. Dans le premier article, les statisticiennes Hélène Rousse et Caroline Roy quantifient les tâches ménagères en temps9, tandis que dans le second, Ann Chadeau, Annie Fouquet et Claude Thélot convertissent le temps passé à travailler gratuitement en argent10. Le premier article reçoit un accueil relativement moqueur et méprisant tandis que le second fait l’effet d’une révélation. Comme le dit Annie Fouquet, « pour que le travail domestique devienne une question sociale, il a fallu que son estimation em prunte les termes de l’économie dominante : la monnaie ». Mais outre le choix de l’unité de valeur, d’autres enjeux se posent : comment déterminer ce qui entre dans la catégorie « travail domestique » (c’est la même chose avec le bénévolat) ? Quand je sors le chien, que je joue avec mes enfants, est-ce que c’est du travail domestique ? Il y a énormément de débats là-dessus, et plusieurs types de réponses : les statisticien·nes de l’Insee définissent par exemple des périmètres « restreint », « intermédiaire » et « élargi » du travail domestique11. Puis, une fois qu’on a défini ce qu’on comptait comme du travail domestique, et l’unité de valeur dans laquelle on allait le convertir, se pose enfin la question de la technique de la valorisation. L’heure que je passe à laver ma salle de bain, je la valorise au prix du marché du travail : combien ça me coûterait de prendre quelqu’un pour nettoyer ma salle de bain ? Ou bien je la valorise en comptant le manque à gagner : qu’est-ce que ça me coûte à moi, Maud Simonet, chercheuse au CNRS, de passer une heure à nettoyer ma salle de bain plutôt que de faire mon travail de chercheuse ? Vous voyez bien que ces choix sont là aussi très politiques et qu’ils posent des questions énormes : si je prends la valorisation au manque à gagner, je reproduis les hiérarchies sociales (car mon heure de travail vaudra beaucoup plus que celle d’une ouvrière, ou car celle de mon conjoint, si c’est un homme, a de grandes chances de valoir plus que la mienne) ; si je prends la valorisation au prix du marché du travail, je reproduis également les hiérarchies sociales (le travail domestique va être quantifié au Smic car c’est un travail assimilé à un travail féminin et gratuit, pas à un « vrai travail »). Outre ces questions sur les modes de valorisation qui nous montrent l’impossibilité à penser le travail invisible et gratuit sans le rapporter au travail visible et rémunéré, des chercheuses et militantes féministes ont aussi souligné les risques de la valorisation monétaire du travail domestique qui pouvait signifier la victoire de la logique marchande et son emprise sur tous nos espaces d’activité. Toute réflexion sur la valeur du travail gratuit aujourd’hui se heurte à ce dilemme « invisibilité » ou « marchandisation ».

La seconde question que tu identifies, c’est « comment expliquer l’assignation permanente du travail domestique ou gratuit à une catégorie de population ? »

La deuxième grande question pour moi, c’est : si tout ce travail gratuit est essentiellement réalisé par des femmes, qui en profite, qui en bénéficie, qui se l’approprie ? Je me suis replongée dans le débat entre les féministes marxistes, telles que Silvia Federici, Mariarosa della Costa et Selma James, et les féministes matérialistes radicales, notamment représentées par Christine Delphy. En bref, les premières expliquent que c’est le système capitaliste qui institue le travail domestique des femmes, tandis que les secondes estiment que c’est plutôt le patriarcat. Il ne faut pas simplifier à outrance : ces penseuses savent bien que le capitalisme est patriarcal – ou qu’il s’articule très bien au patriarcat – mais elles s’opposent sur la question de savoir quel est le système de base sur lequel repose le travail gratuit. Ces réflexions sont extrêmement riches. Dans l’article « Wages against housework »12, Federici explique que l’usine capitaliste ne peut fonctionner sans l’usine domestique, qui reproduit la force de travail. Elle place le travail domestique au centre du système capitaliste. C’est un aspect que je trouve important : le travail domes tique n’est pas un petit quelque chose à côté ou en dehors, comme on nous le dit souvent, c’est le cœur du capitalisme. Selon Christine Delphy en revanche, le travail domestique n’est pas un travail de reproduction de la force de travail des travailleur·ses – elle dit : « La moitié des travailleurs sont des femmes à qui personne ne lave leurs chaussettes. […] Elles reproduisent toutes seules leur force de travail. Et pourtant, elles ne coûtent pas plus cher aux capitalistes, elles ne sont pas payées plus, bien au contraire. »13 Selon elle, le travail ménager ne bénéficie pas au capitalisme mais aux hommes. Il découle d’un mode de production domestique qui « repose sur l’extorsion par le chef de famille du travail gratuit produit par les membres de sa famille ». C’est une appropriation. Cela permet de repenser les contours du travail gratuit – selon Delphy, toute tâche domestique n’est pas nécessairement du travail gratuit (quand on le fait pour soi par exemple), et cette vision permet à l’inverse d’inclure dans le travail domestique le travail paraprofessionnel des femmes qui serait approprié par leur mari (le travail invisible, administratif, relationnel d’une femme dans l’entreprise de son mari par exemple).

Dans les deux cas, ces théories critiquent une représentation et une définition du travail extrêmement androcentrées : elles s’attaquent à une représentation du travail et de l’exploitation dans laquelle le travailleur est un homme – il n’y a qu’à voir la récente série sur Arte consacrée au travail, Travail, salaire, profit : six épisodes et pas un seul sur le travail gratuit ou domestique. Aujourd’hui, on entend partout parler du « travail domestique », on a intégré ces concepts dans les milieux de gauche, mais quand les gens pensent vraiment au « travail » ou à « l’exploitation au travail », ils pensent principalement au travail rémunéré et non au travail invisible des femmes.

Tu complexifies cette question en montrant que les différents courants féministes, en fonction de leur intégration ou non des questions sociales et raciales, n’interprètent pas le travail domestique de la même manière.

Oui, la troisième controverse, pour moi, c’est celle qui est soulevée par le Black feminism et notamment par bell hooks, féministe afro-américaine, dont j’aime beaucoup les écrits. Il s’agit d’une controverse américaine qui a des échos très forts aujourd’hui en France. bell hooks s’adresse aux féministes blanches des années 1970 et 1980 qui cherchent la voie de l’émancipation en sortant de leur condition de femmes au foyer et en souhaitant rejoindre le monde du travail. Elle rappelle que les femmes noires et les ouvrières blanches sont sur le marché du travail depuis très longtemps déjà et que ce n’est pas ce qu’on appellerait une libération. Elle dit, en substance : « Nous, femmes noires qui vivons dans une société raciste, voudrions avoir plus de temps pour nos enfants, nos familles, nos communautés, plus de temps chez nous en somme, parce que c’est un lieu de construction collectif, c’est un lieu de préservation politique, c’est un lieu de reconstruction de notre subjectivité, c’est un lieu qui a de la valeur. » Prendre soin de son foyer et de son entourage, c’est aussi se construire comme un sujet politique dans un monde violent, raciste, etc. Donc, rappelle bell hooks, attention à se souvenir d’où l’on parle. Le Black feminism fait exploser la catégorie « femme » en introduisant la question des rapports sociaux et de classe entre les femmes. Sur mon terrain, dans les parcs de New York, cet aspect est vraiment important. Les femmes qui s’y côtoient et qui travaillent gratuitement sont loin d’attribuer la même valeur à ce travail de nettoyage gratuit en fonction de leur origine sociale et raciale. Entre l’allocataire du workfare du Queens contrainte de travailler gratuitement et la bénévole des classes supérieures qui vit au dessus de Central Park ou Prospect Park et qui s’engage pour le parc en bas de chez elle – qui est un peu « son parc » –, il y a un monde objectif, comme je l’ai déjà souligné, mais aussi subjectif… Donc oui, le travail gratuit (le travail domestique, le bénévolat, le service civique, les stages non rémunérés…) est une condition de femmes, mais le travail gratuit des unes n’est pas non plus le travail gratuit des autres, et il recouvre des divisions sociales bien plus grandes que celles que l’on retrouve dans le « travail » rémunéré. Donc voilà, les réflexions féministes nous aident à poser trois questions : comment mesure-t-on le travail gratuit ? Qui profite avant tout du travail gratuit des femmes ? Et quelle valeur, non pas monétaire, mais sociale et politique, revêt le travail gratuit, et pour qui ?

À propos de ce « pour qui », l’exemple du digital labor et des micro-tâches qu’on réalise sur Internet montre combien les frontières entre le travail « pour soi » et le travail « pour autrui » sont floues…

Oui, la question du travail gratuit et de ses frontières poreuses a d’emblée été soulevée par les chercheur·ses qui s’intéressent au travail numérique. Par exemple, l’article pionnier sur le sujet est de Titziana Terranova, qui est féministe et marxiste. Il s’intitule « Free labor »14, comme le bouquin de Krinsky sur le workfare15. Free veut à la fois dire « gratuit » et « libre », et c’est exactement ce que Krinsky se demande quand il étudie le workfare : « Est-ce qu’on est encore dans du travail libre ? Jusqu’où tient l’opposition entre le travail libre et le travail contraint ? » En fait, ce qui est passionnant, c’est que l’espace numérique pose les mêmes questions que celles qui se posent avec le travail domestique : est-ce que je travaille quand je mets une photo de moi sur Facebook, quand je mets un petit commentaire sur l’hôtel où j’étais en vacances, quand je raconte mon week-end à Milan sur mon blog, quand je remplis des recaptchas16 sans savoir que je participe au programme de numérisation de livres de Google ? Certain·es chercheur·ses répondent que oui, c’est du travail, car mon activité crée de la valeur qui est appropriée par les grandes entreprises du net. Ça n’y ressemble pas, c’est présenté et vécu comme un loisir, mais c’est aussi du travail. Et d’autres chercheur·ses vont dire que non, ce n’est pas du travail et qu’il faut dissocier la création de valeur de l’analyse du travail. Les questions qui se posent sur les frontières sont assez proches de celles que posent les féministes. Quand j’embrasse mon fils le soir, est-ce que le capitalisme en tire quelque chose ? Je le fais pourtant au nom d’autre chose (« amour », « famille », « maternité », « passion », « engagement »), et c’est à travers ça que s’opèrent le déni de travail et l’exploitation. Or, dans le même temps, je ne peux nier que ça a de la valeur pour moi. La question de l’appropriation est extrêmement difficile à démêler et on ne peut pas répondre à la question en disant simplement « les gens sont exploités, ils sont aliénés ». On peut à la fois être exploité, le savoir et en tirer parti, d’une certaine manière – et cela n’enlève pas l’exploitation. Comme je pense qu’on peut être féministe, prendre conscience de l’exploitation du travail domestique, et pas pour autant nécessairement abandonner l’idée d’avoir une famille, des enfants, etc. C’est ce que soulève bell hooks aussi : ces activités domestiques peuvent recouvrir une valeur sociale ou politique pour celles qui les exercent, même si elles s’inscrivent – et hooks ne le nie pas, bien au contraire – dans une relation d’exploitation patriarcale et capitaliste. Tout l’enjeu, c’est de tenir les deux bouts : de voir où se situe l’exploitation, et ce qu’en font les acteur·ices. Rien de bien nouveau par rapport aux enjeux multiples que les féministes ont pointés…

Et pourtant, certain·es chercheur·ses qui travaillent sur le digital labor présentent les formes d’exploitation qui en émanent comme si elles étaient complètement nouvelles… Personne ne fait le lien avec le travail domestique ?

C’est pour cette raison que la chercheuse Kylie Jarret commence son bouquin Feminism, Labour and Digital Media: The Digital Housewife en montrant son agacement. Elle s’adresse à ses collègues qui travaillent sur le digital labor en disant « eh oh, dire et montrer que le capitalisme veut tout du travailleur, ses émotions, ses affects, ça a déjà été pointé par les féministes qui analysaient le travail des femmes ». Mais il est certain que pour un homme blanc de la classe moyenne, cette forme d’exploitation qui puise dans les valeurs, les sentiments, l’en-dehors du travail, le foyer, semble entièrement nouvelle. Attention à l’amnésie. Les femmes et plus globalement les personnes minorisées ont repéré ces questions depuis longtemps déjà. En prenant le travail par sa face gratuite, on ne montre pas une face marginale, on montre tout l’édifice sur lequel repose le marché du travail.

Pour finir, pourrais-tu revenir sur la question des mobilisations autour du travail gratuit à partir de l’exemple canadien des Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) ?

Le mouvement des CUTE pour la reconnaissance et la valorisation du travail étudiant s’est développé au Québec en 2016 autour d’une mobilisation contre les stages gratuits. Le mot d’ordre était « Ras-le-bol d’être bénévole » Tout en demandant une rémunération des stages, les étudiant·es mobilisé·es, principalement des femmes, ont engagé une réflexion sur le salaire étudiant (Wages for students) qui s’est d’emblée inscrite dans une filiation féministe. Elles ont en effet repris le slogan du mouvement du salaire au travail ménager (Wages for housework, né dans les années 1960 autour des travaux de Silvia Federici, Selma James ou Maria Rosa Dalla Costa, qui cherchaient à politiser et à dénaturaliser le travail domestique en l’inscrivant dans le salariat). Quand on leur a proposé des indemnités pour les stages, elles ont refusé en disant : « On ne veut pas des indemnités, on veut une reconnaissance de notre statut de travailleuses et travailleurs. » La force de ce mouvement est d’avoir attaqué le déni de travail étudiant en faisant le lien avec la question du travail des femmes, du travail domestique et les formes modernes de travail gratuit institutionnalisé au cœur du travail salarié (les stages par exemple, qui participent largement au fonctionnement des services publics). Les militantes des CUTE posent cette question « Les stagiaires au Québec, quand ils sont dans l’ingénierie, ils sont rémunérés, mais quand nous, on fait fonctionner les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture, donc des secteurs publics, c’est toujours gratuitement, car on est des femmes » Elles pointent directement le fait que l’État met les femmes gratuitement au travail dans le service public. Car le changement de paradigme qu’on observe en vingt ans, dont j’ai parlé tout à l’heure (la mise au travail des chômeur·ses), touche aussi plus largement les jeunes générations qui pensent désormais que le « hope labor », le stage, le volontariat, le bénévolat exercé gratuitement aujourd’hui en vue d’obtenir un emploi demain est la règle. À la sortie de mon livre, j’ai fait plein d’entretiens pour des journaux où, à la fin, le ou la journaliste me disait : « Votre livre il m’a parlé parce que je suis stagiaire non rémunéré·e dans le journal. » Ces formes de travail gratuit au nom de l’emploi à venir se sont institutionnalisées. Aujourd’hui, avec le service civique, l’engagement bénévole, vous validez des années universitaires (c’est converti en ECTS), c’est incité par les universités… La force d’un mouvement comme les CUTE, qui dépasse le Québec et qui dit « Ras-le-bol d’être bénévole », est qu’il enchaîne avec un autre slogan : « La grève des stages est une grève des femmes. » Avec ces deux slogans, elles attrapent quarante ans de pensée féministe.

En fait, attraper le travail par sa face gratuite, c’est pointer les rapports sociaux au cœur du travail – rapports sociaux de sexe, mais aussi rapports de classe et de race. Car la question est : qui peut faire un stage gratuitement, et qui paie pour que quelqu’un travaille gratuitement ? $