Dossier : Marthe attaque !

Thèmes : antinucléaire, État, femmes, luttes

Illustration : Images issues des Glamorgan Archives, Women’s Archives of Wales.

En 1981, en Angleterre, quelques femmes s'installent à proximité de Greenham Common pour protester contre les stockage de missiles nucléaires. Le campement non-mixte qui se met progressivement en place restera actif pendant près de vingt ans.

*

Au début des années 1980, les nuits de milliers de personnes se trouvent hantées par les catastrophes nucléaires. Il y a le souvenir d’Hiroshima et de Nagasaki ; il y a la guerre froide et sa prolifération de missiles à tête nucléaire sur l’ensemble de la surface terrestre ; et l’accident de la centrale de Three Mile Island qui vient d’avoir lieu. Certain·es sentent et rêvent le danger, sans relâche1.

En août 1981, au Pays de Galles, trente-six personnes, toutes des femmes2, décident de transformer cette peur en action : notamment inspirées par les luttes antimilitaristes de la décennie précédente, dont la récente action « Women against Pentagon » (1980), elles quittent Cardiff et prennent, à pied, la direction de la base militaire de Greenham, dans le sud de l’Angleterre, où les premiers missiles à tête nucléaire étatsuniens doivent être stockés sur le sol européen sur décision de l’OTAN. En dix jours, elles parcourent plus de deux cents kilomètres. À leur arrivée, le 5 septembre, certaines d’entre elles s’enchaînent aux grilles de la base. Leur revendication : être entendues, dès que possible, par le ministère de la Défense. Face au mépris des autorités militaires et au silence de la presse, elles décident de s’installer. Leur camp de fortune, situé devant la base, restera en place plus de vingt ans.

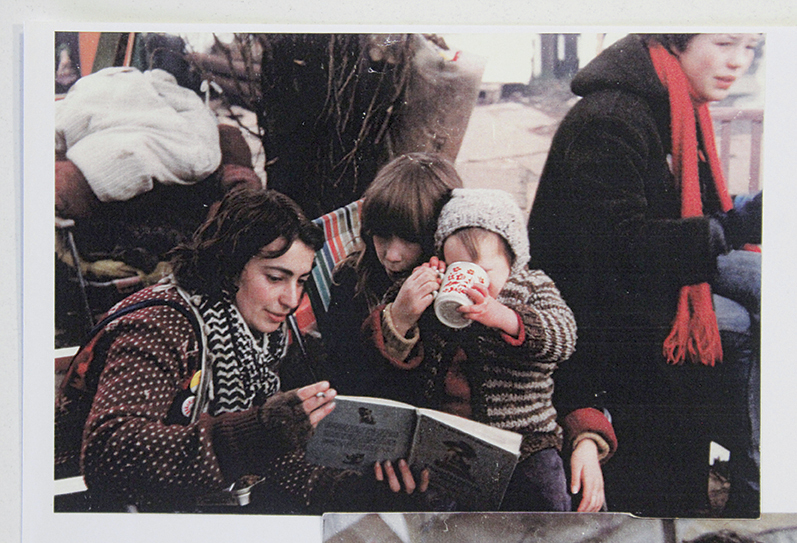

Quelques mois plus tard, en février 1982, les femmes de Greenham Common décident que cette occupation se fera en non-mixité, sans hommes. Il leur faut un espace pour exprimer librement leur colère et leur joie et laisser les liens se tisser tranquillement entre elles. Les hommes pourront les aider à réaliser certaines actions, notamment en prenant en charge des rôles traditionnellement dévolus aux femmes, tels que la garde des enfants ou la préparation des repas. Ces femmes, majoritairement blanches et de la classe moyenne, ont bien l’intention de montrer que le nucléaire et les questions militaires sont aussi des affaires « de bonnes femmes ».

Tantôt dépeintes par les médias comme des mères altruistes, tantôt comme des lesbiennes agressives, elles gagnent néanmoins la sympathie de l’opinion publique en raison des violences, expulsions, mesures d’éloignement, procès et emprisonnements qu’elles subissent au fil de leurs actions. Elles embarrassent le gouvernement et créent des émules. Ici et là, des comités de soutien voient le jour et elles multiplient les échanges avec des mouvements de femmes antimilitaristes et antinucléaires ailleurs dans le monde, en Italie, en Allemagne, au Pays-Bas, jusqu’en Australie, aux États-Unis, au Japon et dans les îles du Pacifique. La lutte se répand et la toile se déploie, au point qu’un spécialiste des relations internationales écrit en 1983 : « De tous les événements – et ils ont été nombreux – qui ont profondément transformé le système stratégique international au cours de ces dernières années, l’émergence d’un puissant courant de contestation pacifiste et antinucléaire dans les opinions publiques occidentales est celui qui potentiellement aura l’impact historique le plus important sur l’avenir de la sécurité en Europe. »3 En 1991, les missiles nucléaires quittent le sol britannique suite à la signature par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les militantes décident de rester et le camp, bien que moins important, reste actif jusqu’en 2000 à titre de mémorial et de lieu de protestation contre le programme militaire britannique.

(Re)découvrir ce qui s’est passé à Greenham Common nous situe différemment dans le présent. Si cette histoire commence à être mieux connue dans les pays francophones aujourd’hui, notamment grâce au travail éditorial de la collection « Sorcières » des Éditions Cambourakis, nous voulions, dans ce dossier, transmettre par l’image la puissance, l’inspiration et l’obstination joyeuse de cette lutte, dans le contexte actuel de répression très forte des mouvements antinucléaires. Nous avons sélectionné des images d’archives datant principalement du début des années 1980, qui illustrent l’inventivité et la diversité des pratiques de lutte des campeuses de Greenham, à commencer par le choix de s’installer durablement et de vivre sur le lieu même de la mobilisation. « Greenham partout ! »

Étreindre la base

Greenham Common est composé de plusieurs camps situés à différentes entrées de la base. Il y a le « yellow gate » (le premier camp à s’installer et celui qui sera aussi le dernier à partir), le « violet gate », le « blue gate »… Chacune de ces portes abrite des campeuses qui s’organisent autour de règles et d’affinités qui leur sont propres : tel camp sera plus spirituel, tel autre plutôt punk, tel autre s’occupera de l’accueil et des relations avec la presse. Une lettre d’information du camp circule entre les tentes et les caravanes multicolores.

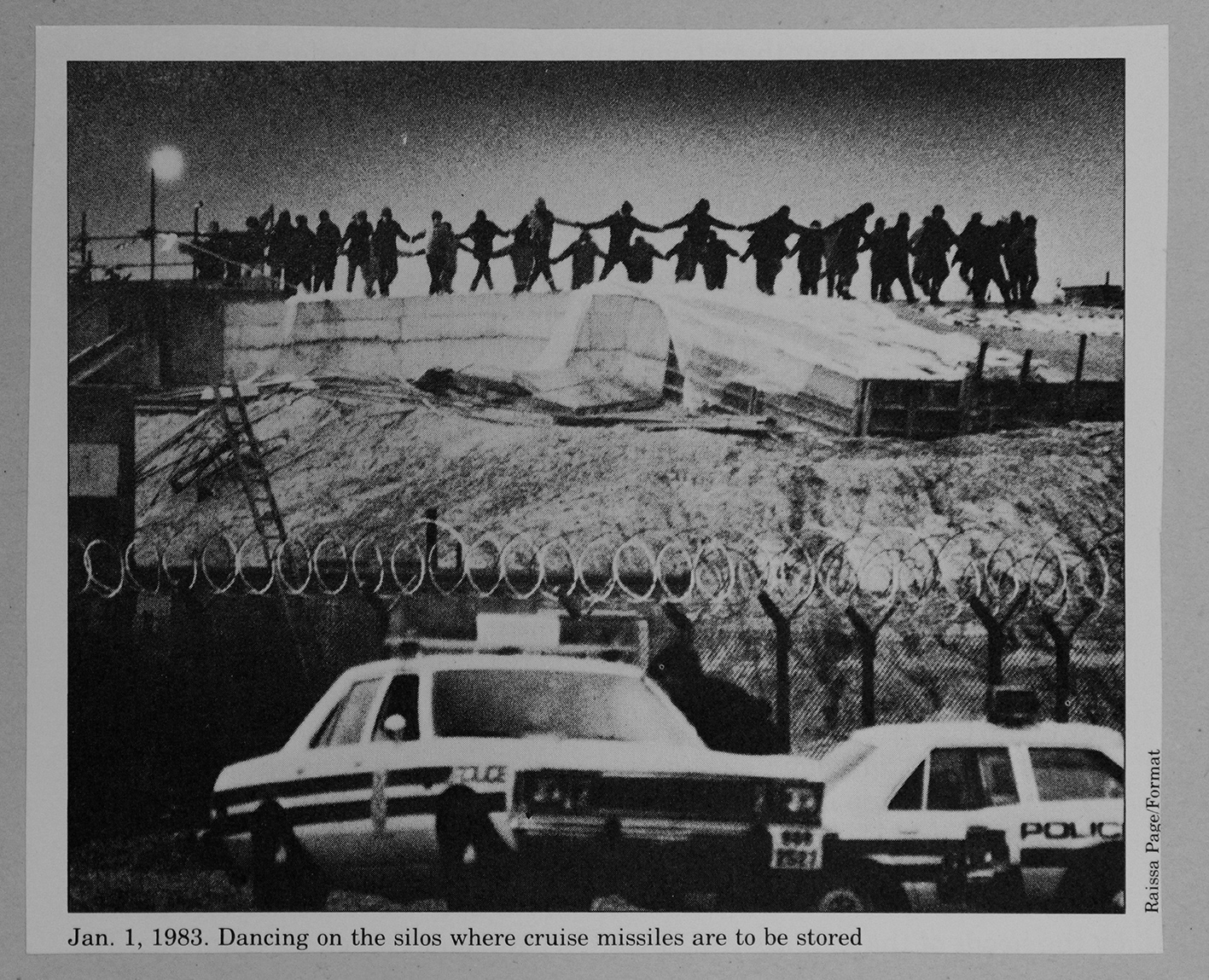

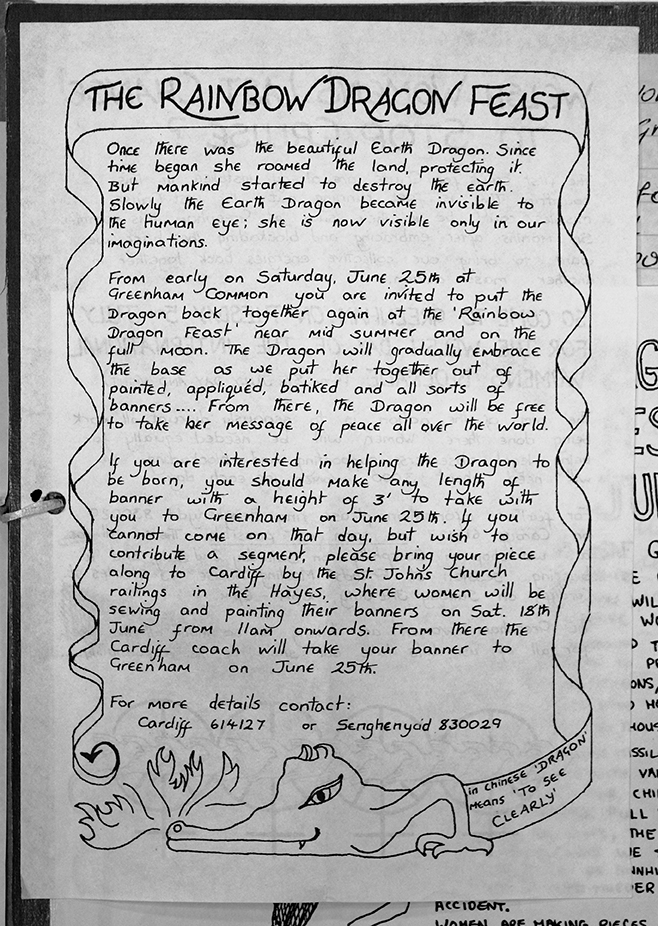

Les campeuses de Greenham Common chantent, s’infiltrent dans la base, dansent, se déguisent, tissent, écrivent, vivent et respirent, s’aiment, bloquent des convois, et se jouent des clichés sexistes censés contraindre leurs mouvements et actions – ce qui ne manque pas de désorienter leurs adversaires. Le 12 décembre 1982, elles sont plus de 30 000 à encercler les 24 kilomètres du camp militaire en se tenant par la main – elles « étreignent la base », comme elles le disent4. Quelques semaines plus tard, la nuit du Nouvel An 1982, quarante-quatre d’entre elles escaladent les clôtures et dansent en ronde pendant des heures, autour et au-dessus des silos contenant les missiles nucléaires (voir page précédente). Le 1er avril 1983, quelque 200 militantes organisent un pique-nique sur la base, où elles se déguisent en nounours, tandis que des mouvements pacifistes forment une chaîne humaine sur plus de 20 kilomètres entre Greenham et l’usine d’armement nucléaire d’Aldermaston. À Greenham Common, les actes de protestation organisés depuis le camp sont, tout au long des années 1980, réguliers.

Habiter Greenham, c’est vivre entre une base militaire et une forêt, entre les forces de sécurité et l’afflux constant de nouvelles campeuses, entre les missiles nucléaires et les feux de camp sous les étoiles. Le rythme du mouvement, l’espace-temps dans lequel il se déploie, sont particuliers. La base façonne. Il y a ces grilles qu’on décore de laines de couleurs vives et de milliers de mots, qu’on découpe pour pénétrer sur le site ou se fabriquer des plaques de cuisson. Il y a les soldats à l’intérieur, et la police locale qui intervient et confisque le matériel, expulse, embarque. Il y a celles qui camperont inlassablement saison après saison, et se fabriqueront des meubles mobiles sur roues de caddies, et celles qui y passent une journée, le temps de tenir 29 999 autres mains dans les leurs5.

Tisser la toile

Les campeuses de Greenham tissent leur toile avec quantité de gestes et de choses, dont des centaines de lettres qui remplissent différentes fonctions. Celles-ci servent d’abord à interpeller les autorités politiques et militaires, que ce soit via des lettres de dénonciation publique s’appuyant sur des arguments « raisonnables » ou à travers des lettres se moquant des conventions classiques, dans lesquelles les militantes expriment leur colère et leurs émotions. Les lettres permettent aussi de communiquer avec toutes celles et ceux qui peuplent les luttes antinucléaires, antimilitaristes et féministes de par le monde. On renforce et on étend la toile. On s’adres se aux habitant·es du coin. Et on invite ses mères, sœurs, amies ou amantes à rejoindre le mouvement. Une lettre convie comme aucun tract ne le fera jamais : dedans, on y met ses tripes et ses espoirs, on s’adresse à un être, on lui dit que sa présence particulière sera une force et une joie irremplaçables. La toile se construit à partir des fils que tisse chacune d’entre elles. En témoignent ces magnifiques chaînes de lettres, la destinataire devant recopier ou photocopier la lettre reçue et la renvoyer à dix personnes de son choix : « This is a chain letter with a difference. We’ll meet as a living chain. See you at the chain-link fence ! »6 Dix fois, ving fois, cent fois photocopiées, ces lettres tissent, tissent, tissent.

se aux habitant·es du coin. Et on invite ses mères, sœurs, amies ou amantes à rejoindre le mouvement. Une lettre convie comme aucun tract ne le fera jamais : dedans, on y met ses tripes et ses espoirs, on s’adresse à un être, on lui dit que sa présence particulière sera une force et une joie irremplaçables. La toile se construit à partir des fils que tisse chacune d’entre elles. En témoignent ces magnifiques chaînes de lettres, la destinataire devant recopier ou photocopier la lettre reçue et la renvoyer à dix personnes de son choix : « This is a chain letter with a difference. We’ll meet as a living chain. See you at the chain-link fence ! »6 Dix fois, ving fois, cent fois photocopiées, ces lettres tissent, tissent, tissent.

Si les lettres partent du camp, elles y entrent également : on envoie son soutien et son amour, on se rend présente à sa façon quand le corps ne peut pas parcourir la distance ; on répond à une invitation, on viendra depuis la région d’à côté ou de l’autre bout du monde7.

L'autrice de ce texte tient à remercier Isabelle Cambourakis et Benedikte Zitouni.

Pour aller plus loin, le livre de Charlotte Dew, Women For Peace: Banners From Greenham Common (Four Corners Books, 2021) publie une collection d'images des magnifiques bannières conçues par les militantes du camp.