Type : la guerre des boutures

Thèmes : commerce, histoirecoloniale, nature

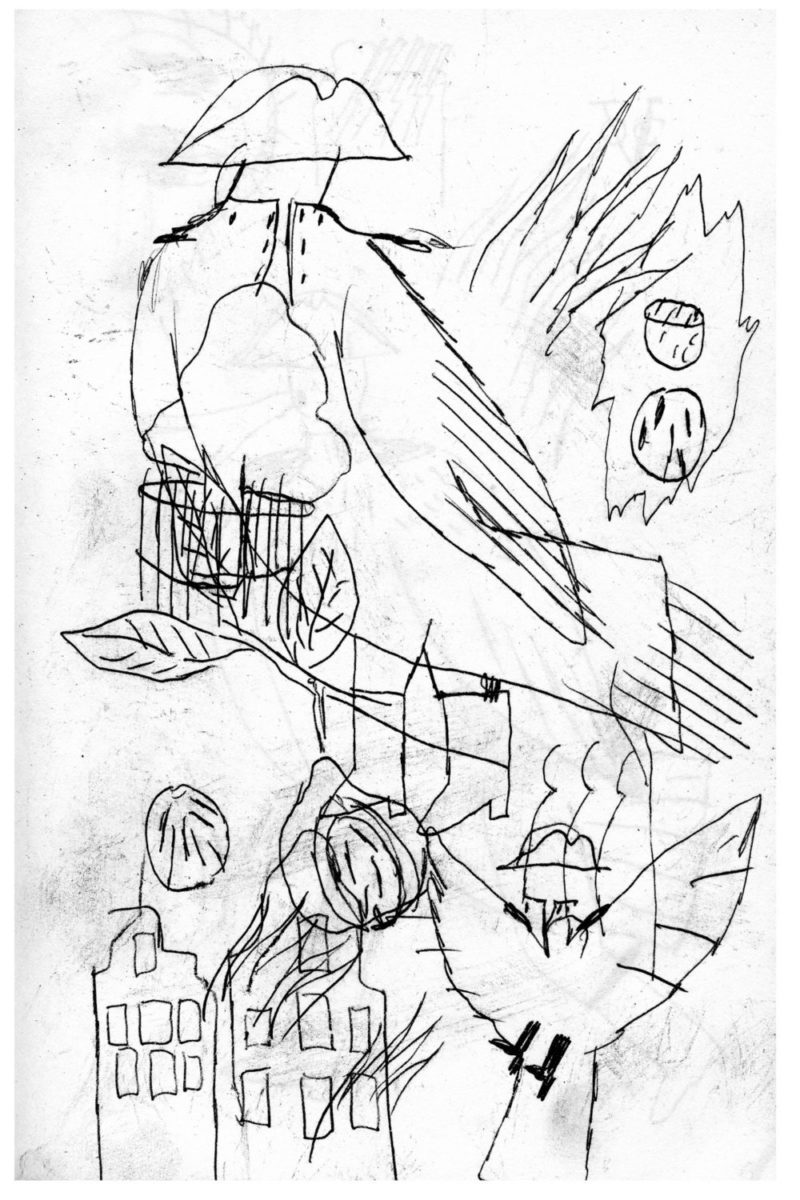

Illustration : Marion Jdanoff

Au XVIIe siècle, la Compagnie des Indes instaure un monopole sur le commerce des épices. Destruction, appropriation et exploitation, la fin justifie les moyens quand il s'agit de s'assurer un contrôle exclusif de la ressource. Cas pratique, la noix de muscade.

***

« La manche du temps

hume la muscade

Et fait saillir la manchette

aveuglante de la vie »

André Breton, Ode à Charles Fourier1

Dans un conte paru en 1850, l’écrivain anglais Charles Knight imaginait un certain M. Oldknow, grand lecteur de récits de voyages, s’assoupissant dans sa cuisine où un pudding dorait au four. Respirant les effluves, il se mettait à rêver aux ingrédients de la recette, parmi lesquels une noix de muscade2.

« Les murs de la cuisine s’agrandirent alors peu à peu. Les plats brillants en étain devinrent des miroirs où se reflétaient des paysages […]. Les îles Banda emplissaient à présent la scène. Massées dans l’archipel des Indes, elles lancent abruptement leurs pics volcaniques hors de l’océan, leurs versants montagneux couverts d’arbres […]. C’est le temps de la récolte. Les Bandanais, mêlés à leurs maîtres hollandais, cueillent des fruits semblables à des pêches [...]. Le fruit mûr s’est fendu en deux, encore suspendu à l’arbre, et le noyau est là, entouré de son macis. […] La coquille se rompt – et voilà la noix de muscade du commerce !

Le Génie de la Muscade apparut. C’était un personnage fantastique – mi-homme, mi-oiseau – une tête de Hollandais sur un corps de pigeon.

[…] “Lorsque nous avons chassé les Portugais de l’archipel, dit-il, nous avons arraché tous les girofliers sauf ceux d’Amboine, et tous les muscadiers sauf ceux de Banda. […] Plutôt que d’inonder le marché et de faire baisser les prix, nous avons jeté nos noix de muscade à la mer et fait un feu de joie avec notre cannelle dans les rues d’Amsterdam. Quand on voyait, dans les mers de l’Inde, aux lueurs du crépuscule ou sous la lune brumeuse, une silhouette voler sur des eaux calmes où la quille ne laissait aucun sillon – j’étais ce navigateur”3. »

On a là une histoire de cuisine et de colonisation, d’épices et de violence, de plantes et de pouvoir, où se donne à voir l’un des gestes fondateurs de notre ère, le « plantationocène »4. Mais cette histoire, comme la muscade elle-même, il faut la décortiquer.

La course aux trésors des « îles aux épices »

Aux yeux des explorateurs, écrivait au XVIIIe siècle Bernardin de Saint-Pierre, « chaque île s’élevait au milieu de la mer, comme un vase qui supportait un végétal précieux »5. Aux îles de Banda, dans l’archipel des Moluques, actuelle Indonésie, le vase était en basalte et abritait un arbre touffu et odorant, aux allures de poirier, feuilles luisantes et tronc cendré. Ses branches étaient chargées de fruits dont l’écorce jaunâtre, aussi épaisse que le brou d’une noix, s’entrouvre à maturité pour mettre à nu un filet rouge vif – le macis – qui enserre la coque sombre qu’il faut briser pour trouver l’amande.

Les habitant·es de ces îles, rapporte-t-on, donnaient « aux noix le nom de Palla, et à la fleur de muscade celui de Bunapella »6. Les naturalistes occidentaux dirent « Myristica fragrans ». Très tôt, ce condiment fut très prisé sur les tables européennes. « Aimez-vous la muscade ? On en a mis partout », ironisait Boileau dans ses Satires publiées en 1666.

Comme le giroflier, le muscadier ne poussait que dans les « îles aux épices » des Moluques. Ce trésor végétal excita toutes les convoitises. Au début du XVIIe siècle, soucieux d’évincer leurs rivaux portugais et anglais, les Hollandais de la Compagnie des Indes orientales tentèrent d’abord d’imposer aux indigènes des traités d’approvisionnement exclusif. Il s’agissait de contrats léonins passés sous la menace, que les populations locales enfreignaient à la première occasion.

En février 1621, le gouverneur général des Indes néerlandaises Jean Pietersz Coen, bien décidé à « forcer à la soumission la plus complète le mauvais naturel, comme il le nommait »7, fondit sur Banda avec une flotte de plusieurs dizaines de navires et deux mille hommes en armes, dont une centaine de mercenaires japonais. Il fit raser les villages, décapiter les chefs, massacrer les habitant·es et déporter comme esclaves à Batavia celles et ceux qui n’avaient pas pu prendre la fuite. Au terme de ce génocide, sur une population initiale de quinze mille personnes, il n’en resta plus sur place que quelques centaines.

On avait ainsi conquis Banda, mais on l’avait par là même dépeuplée. En remplacement, les Hollandais instituèrent un système de plantation esclavagiste, divisant les terres en parcelles (Perken), les distribuant à des colons (Perkeniers) et leur fournissant une main-d’œuvre servile enlevée dans la région (Perk-Slaven).

Cantonner les rebelles de toutes sortes

La Compagnie des Indes voulait s’arroger une mainmise complète sur ce commerce et mit en place un « système de police » particulier, aussi ingénieux qu’implacable. Afin de faire cesser le « trafic occulte » d’épices, elle fit punir de mort le crime de contrebande. Afin d’empêcher que des nations concurrentes ne replantent les noix qu’on leur vendait, on prit soin de les stériliser en les trempant dans de la chaux. Mais ces premières précautions demeuraient insuffisantes car les précieux arbres poussaient un peu partout dans l’archipel et « le grand nombre de ces îles en rendait la garde presque impossible »8.

La solution imaginée par la Compagnie fut radicale : cantonner la production mondiale de ces épices à quelques îles sous son contrôle. Elle décréta que la culture du muscadier ne se pratiquerait plus qu’à Banda, et celle du giroflier à Amboine. Partout ailleurs, ces plantes devaient être « extirpées ».

On se lança dans une longue guerre aux végétaux rebelles. Chaque automne, les Hollandais rassemblaient « tous les orencaies ou chefs de leurs départements. Ils leur donnaient d’abord des festins et des fêtes qui duraient plusieurs jours, et ensuite ils partaient avec eux dans de grands bateaux nommés coracores, pour […] brûler les plants d’épiceries inutiles »9. La tâche, cependant, comme le remarquait l’abbé Raynal, était sans fin : « Tous les ans, ils sont obligés de recommencer leurs courses, parce que la terre, rebelle aux mains qui la dévastent, semble s’obstiner contre la méchanceté des hommes10. » On signalait aussi la présence d’un volatile récalcitrant, un pigeon au plumage « d’un blanc mêlé de couleur vineuse » sur la tête et le cou et « d’un beau vert-doré changeant » sur le dos. « Les Hollandais le détestent, parce qu’outre qu’il est très friand de muscades, il va encore vomir dans les îles voisines celles qu’il a mises de trop dans son jabot11. » On rapporte que les colons, irrités donc par son action disséminatrice, ne lui faisaient « aucun quartier » sur les plantations.

L’anthropologue André-Georges Haudricourt a pointé l’affinité profonde qui, dans certaines sociétés, unit les manières dont on traite les plantes, les animaux et les hommes12. De même ici, la Compagnie pratiquait l’extirpation des végétaux qui proliféraient, tout comme des oiseaux qui les transplantaient, tout comme des humain·es qui les colportaient. L’esprit de son gouvernement plantocratique consistait à parquer les vivant·es sur ses terres et à éradiquer tout agent de dissémination étranger à son propre circuit d’accumulation.

Brûler pour mieux contrôler

Mais cette activité de destruction se prolongeait encore après la récolte, contre son produit même. « Quand les Hollandais ont trop de girofle, de muscade, témoignait un naturaliste, ils les brûlent. Le 10 juin 1760, j’en ai vu à Amsterdam, près de l’Amirauté, un feu dont l’aliment était estimé huit millions […]. Les pieds des spectateurs baignaient dans l’huile essentielle de ces substances ; mais il n’était pas permis à personne d’en ramasser [...]. Quelques années auparavant […], un pauvre particulier, qui dans un semblable incendie, ramassa quelques muscades qui avaient roulé du foyer, fut pris au corps, condamné tout de suite à être pendu et exécuté sur-le-champ13. »

Relatant les procédés adoptés par les Hollandais aux Moluques, Bougainville s’enthousiasmait : « La police qu’ils y ont établie fait honneur aux lumières de ceux qui étaient alors à la tête de la Compagnie […]. Quelles mesures pouvaient être mieux concertées pour établir et pour soutenir un commerce exclusif ? »14 Leurs plans obéissaient il est vrai à une logique économique rigoureuse : en s’octroyant le monopole de la muscade, ils étaient en mesure d’en fixer souverainement le prix. Or il peut s’avérer plus profitable de vendre une certaine quantité d’épices à haut prix plutôt qu’un plus grand volume pour un prix unitaire moindre. Leurs pratiques éradicatrices poursuivaient ce double objectif : s’assurer un contrôle exclusif de la ressource, et ne la vendre qu’au prix fort.

Mais l’éloge de Bougainville était ambigu car, en même temps qu’il louait la sagesse du monopole hollandais, il appelait la France à le briser. Cette dualité est fort instructive : la volonté de concurrence, c’est la jalousie d’un monopole qu’elle n’attaque que parce qu’il n’est pas le sien. En 1772, une expédition supervisée par Pierre Poivre réussit à s’emparer de plants de girofliers et de muscadiers pour les transporter jusqu’à l’île Bourbon (La Réunion) et l’île de France (Maurice). Ainsi tomba « l’odieux monopole » des Provinces Unies. La liberté du commerce put enfin refleurir, permettant à d’autres esclaves en d’autres points du globe de cultiver les mêmes plantes pour d’autres Compagnies.

Les impératifs de la satisfaction des profits

Dès le XVIIIe siècle, la politique coloniale des Hollandais devint un sujet de perplexité chez les économistes. Pour Adam Smith, qui y consacre plusieurs pages dans La Richesse des nations (1776), ce cas posait problème. Selon son fameux schéma de la main invisible, la cupidité privée est censée œuvrer sans le vouloir au bien public, en maximisant la création de richesses. Or ce pronostic se trouvait clairement démenti dans le cas des Moluques. Les marchands hollandais y martyrisaient les peuples par de savants « arts de l’oppression » tout en bridant l’activité économique – un « mal public » à tous égards. Pour Smith, cette anomalie s’expliquait uniquement par la forme adoptée pour ces opérations, celle d’une « Compagnie exclusive » jouissant d’un monopole octroyé par les autorités.

À sa suite, les partisans des idées libérales firent de la muscade des Moluques un exemple criant des absurdités auxquelles la restriction de la liberté du commerce peut conduire. Le conte anglais dont vous avez pu lire un extrait plus haut s’inscrivait dans cette veine. En le figurant sous les traits d’une chimère, mi-Hollandais monopolisateur, mi-pigeon disséminateur – être contradictoire donc, et comme tel voué à péricliter – l’auteur disqualifiait cet esprit économique au profit d’une célébration de la saine concurrence. Pour les libéraux, on avait là un exemple criant de ce que l’on pourrait appeler la « tragédie du monopole » – et de cela seulement. Or c’est là ce que d’autres contestaient. Loin d’y voir une exception périphérique, ces voix minoritaires y repéraient au contraire l’expression même de ce que l’on n’appelait pas encore la rationalité capitaliste.

Au début du XIXe siècle, le comte de Lauderdale découvrit le paradoxe économique qui porte son nom. Contrairement à ce que postulait Smith, la « richesse publique » ne se confond pas avec la « somme des fortunes particulières ». Ces deux notions, richesse publique et valeur privée, sont non seulement distinctes, mais opposées – la seconde ne pouvant en général s’accroître qu’aux dépens de la première. Tant qu’une ressource naturelle demeure abondante et accessible (par exemple l’eau des sources), elle peut difficilement être vendue avec profit. Là est le paradoxe : l’accroissement marchand de la richesse privée passe par l’amenuisement des richesses publiques correspondantes, quitte à les raréfier artificiellement soi-même en organisant leur destruction – ainsi qu’en témoigne, écrit-il, « la conduite que tenaient les Hollandais [...] quand ils distribuaient des récompenses aux naturels des îles où croît le muscadier, pour les engager à en cueillir les jeunes fleurs et les feuilles vertes, afin de détruire l’arbre »15.

Ces réflexions précoces établissaient un lien consubstantiel entre logique capitaliste de la valeur et destruction environnementale. Elles pointaient aussi les contradictions d’un mode de production où le primat de la valeur marchande se retourne régulièrement contre la valeur d’usage et la nie – ce qui, loin de se limiter au cas de la muscade, produit de luxe, se manifeste chaque fois que l’impératif de profit entrave la satisfaction des besoins.

Contre la liberté des marchands

Smith affirmait au contraire que l’intérêt des marchands, pour peu que le commerce soit laissé libre, était toujours en harmonie avec celui de la « masse du peuple » – une thèse contre-intuitive pour celles et ceux qui au XVIIIe siècle devaient endurer les disettes et fustigeaient les spéculateurs en grains. Certes, s’il se faisait « qu’une Compagnie de marchands vint à se rendre maîtresse de la totalité de la récolte d’une grande étendue de pays, alors il pourrait bien être de son intérêt d’en faire […] ce que les Hollandais font des épiceries des Moluques, c’est-à-dire d’en jeter ou d’en détruire une partie considérable, pour tenir le reste à haut prix »16, mais cela était selon lui pratiquement impossible dans le cas des grains. Les marchands, précisait-il, n’ont pas réellement intérêt à faire de la rétention de stocks pour spéculer à la hausse. Qui attendrait pour vendre que la pénurie prenne de l’ampleur prendrait le risque non seulement de voir la colère populaire s’abattre sur lui, mais encore d’y perdre financièrement si une nouvelle récolte, plus abondante que prévu, finissait par faire baisser les cours. Fort de cette analyse, l’économiste concluait que la mécanique des intérêts bien compris rendait superflues les législations restrictives sur le commerce des grains.

Nul n’a plus vigoureusement attaqué Smith sur ce point que Charles Fourier : « Le principe fondamental des systèmes commerciaux, écrivait-il, le principe : “Laissez une entière liberté aux marchands”, leur accorde la propriété absolue des denrées sur lesquelles ils trafiquent ; ils ont le droit de les enlever à la circulation, les cacher et même les brûler, comme l’a fait plus d’une fois la Compagnie orientale d’Amsterdam […]. Eh ! ne voit-on pas tous les jours, dans les ports, jeter à la mer des provisions de grains que le négociant a laissés pourrir pour avoir attendu trop longtemps une hausse ? »17

La destruction spéculative, répondait donc Fourier, ce n’est pas une hypothèse, c’est un fait. Ce n’est pas l’effet pervers d’une entorse artificielle à la liberté du commerce, mais l’une des manifestations les plus abouties de la licence accordée aux marchands. Sous le beau principe du laisser-faire se cache en réalité l’absolutisme de la propriété privée. Plutôt que d’en proclamer l’intangibilité, sanctuaire de tous les abus, il faut au contraire la subordonner aux « besoins du corps social ».

Les destructions de marchandises pratiquées par la Compagnie des Indes faisaient écho à un épisode de la vie de Fourier qu’il considérait rétrospectivement comme celui de son basculement, la naissance d’un refus qui ne s’éteindrait plus. C’était en 1799, dans le port de Marseille. Alors commis d’un gros négociant, il avait dû faire jeter à la mer vingt mille quintaux de riz que ses patrons avaient laissé s’avarier par pur esprit de spéculation. Des années plus tard, il mentionnait les deux côte à côte, muscade et riz, Moluques et Marseille18. Les deux scènes, celle, ancienne, tirée de l’histoire de la colonisation et celle, plus proche, issue de sa propre expérience, participent d’une logique similaire, mais autre chose les rassemble aussi : le fait, retroussant la manche du temps, d’y retrouver l’éclat du même, deux passés précipités dans le présent, fusionnant et propulsant à la conscience, avec le deuil et la rage de vies empêchées, un indéfectible affect de révolte.