Type : enquête & analyse

Thèmes : care, communauté, femmes, médecine, violences

À la Maison des femmes de Saint-Denis, structure médicale gratuite assurant un suivi gynécologique et une prise en charge des violences, Mélanie assume la fonction de médecin généraliste. Récit d’une journée ordinaire à ses côtés.

La Maison des femmes a ouvert en juillet 2016 à Saint-Denis (93), au nord de Paris. Rattachée au Centre hospitalier Delafontaine, cette structure est née de la détermination de la gynécologue obstétricienne Ghada Hatem. Elle s’est appuyée sur des praticiennes et militantes féministes, et le projet a été facilité par l’existence préalable d’un centre de planification familiale au sein de l’hôpital. Si la structure bénéficie de financements publics locaux, elle a également dû faire appel à une dizaine de mécènes privés, qui lui permettent de déployer ses trois principaux champs d’action : violences, excision, sexualité. Un sacré boulot.

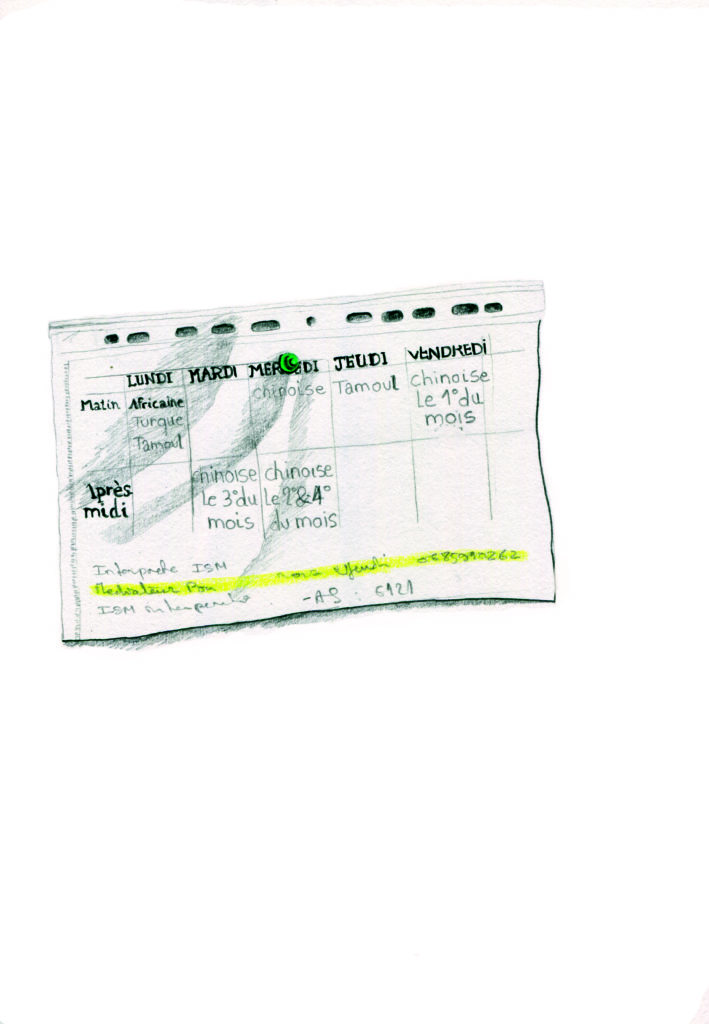

Pour le mener à bien, la Maison des femmes emploie entre autres deux conseillères conjugales, une médecin généraliste, une obstétricienne spécialiste de la réparation clitoridienne, une docteure de la Protection maternelle et infantile (PMI) spécialisée dans l’inceste. Les dames 1 peuvent aussi consulter deux sages-femmes, un sexologue, une infirmière, une aide-soignante, ou encore participer à des groupes de parole. Et puis il y a les bénévoles : gynécologue, psychologue, avocate, ostéopathe, masseuse, assistante sociale, artistes, etc. La Maison des femmes fait aussi le lien avec la police et la justice : deux policier·es y interviennent, et bientôt un médecin légiste de l’unité médico-judiciaire.

Ça fait du monde, et il n’y a pas assez de place. Une extension est d’ailleurs en cours de construction.

Dès l’ouverture de ce lieu inédit par son approche globale, le succès a été immédiat, immense et imprévu. Les médias ont relayé, et surtout, les femmes ont afflué. Face à l’augmentation de la précarité et des violences extrêmes, dans ce département parmi les plus pauvres de France, la Maison des femmes se trouve en première ligne. Parce que ses patientes — et les femmes migrantes en particulier — sont évidemment les premières à en subir les conséquences.

Flux tendu, équipe épuisée... Comme les dames accueillies, la Maison se bat et tient le coup.

Voilà plusieurs mois que je n’ai pas vu Mélanie. Mon amie d’enfance est la médecin généraliste de la Maison des femmes, en charge de l’unité du Planning familial. Je l’ai plusieurs fois accompagnée dans ses journées de travail, au cours desquelles j’observais les consultations avec les dames qui le voulaient bien2. Ce jour-là, il est huit heures trente et je l’attends près du cimetière du Père Lachaise, à Paris.

*

« Monte vite, le feu va passer au vert. Pardon, je suis en retard, c’était les petites. Oui, oui, elles vont bien, mais la rentrée c’est toujours un peu compliqué. Excuse-moi, je dois répondre [kit mains libres, haut-parleur, son homme fait le point sur les filles et l’école]. Bon qu’est-ce que me dit mon GPS ? OK, on va passer par là. Y aura moins d’embout’. Tu sais, d’habitude, je prends le vélo. C’est plus pratique. J’en ai pour quarante-cinq minutes quoi qu’il arrive. C’est sûr, c’est pas ta montagne, mais c’est agréable : il n’y a presque que des pistes cyclables et puis les canaux. Vendredi dernier, après une journée particulièrement dure — pourquoi elle était dure déjà ? Ah oui, je te raconterai après —, il pleuvait, j’ai pris mon vélo, y avait la pluie sur l’eau, la pluie sur mon visage, j’étais un marin. Mais là, j’avais bien envie qu’on fasse la route ensemble.

La Maison des femmes, c’est dur.

Chaque jour, il y a une femme migrante, qui est passée par la Libye. Elles nous racontent ; on voit sur les corps. Les viols, les tortures, la faim. Maintenant j’appréhende de poser la question. Mais je le fais : “Vous êtes passée par la Libye ?”

Chaque jour.

J’ai l’impression d’assister à des crimes de masse.

C’est très dur.

Nous sommes épuisées.

C’est compliqué pour l’équipe, surtout pour les conseillères du Planning. C’est elles qui font l’accueil, alors elles sont en première ligne. Elles reçoivent les dames, et toute cette violence. En plus, leur bureau, il est minuscule, sans fenêtre, entre deux portes ; c’est à peine un bureau. Et puis l’équipe du Planning familial a d'abord été formée aux créneaux habituels, contraception, avortement. Bien sûr, parfois, il y avait des parcours de violence, mais là, c’est presque systématique 3. On a été prises un peu au dépourvu par notre “succès”.

Tu permets, il faut que j’appelle. Allo, madame Nongo, vous allez bien ? Et votre nièce ? Vous avez rendez-vous cet après-midi. C’est juste pour mettre le processus en place. Je passerai vous voir. Mince. J’ai appelé en laissant mon numéro apparent. D’habitude je fais le 31, ça masque mon numéro. Remarque, si elles ont besoin de me joindre...

Cette petite, elle a 16 ans. Elle est partie avec sa mère de Côte d’Ivoire. Elles sont passées par la Libye. Au moment du départ vers l’Europe, elles sont séparées, elles n’embarquent pas sur le même bateau. Arrivée en Italie, elle ne retrouve pas sa mère. Elle parvient jusqu’ici, est recueillie par cette “tante”. Elles appellent au pays. Rien, aucune nouvelle, depuis des mois. Le policier de la Maison des femmes 4 a contacté Frontex et… évidemment, il n’a obtenu aucune réponse. Bien sûr, on n’est pas optimistes. On se dit soit elle est encore en Libye, soit elle s’est noyée. La jeune fille, elle, est arrivée chez nous parce qu’au bout d’un moment, elle s’est mise à vomir. Et le test de grossesse a été positif. Quand je l’ai examinée, elle était à quinze semaines de grossesse, bien au-delà du terme légal. Je le lui ai annoncé. Elle n’a rien dit, elle n’a pas fait un bruit ; elle a baissé la tête et a pleuré. Aussitôt je l’ai rassurée : “On va trouver une solution”. Plus tard, elle lui a dit, à sa “tante”, qu’elle se suiciderait si elle devait accoucher. Alors ça, tu vois, ça légitime une interruption thérapeutique de grossesse, puisque sa vie est en jeu. Par contre, comme elle est mineure, on est obligées de faire un signalement. Et elle va devoir porter plainte. Pour elle, raconter c’est terrible. Elle a dit que jamais-jamais, qu’elle avait décidé de ne jamais raconter à personne. Mais avec la grossesse elle a dû parler. Cette petite a été violée par plusieurs hommes. Et puis sa tante, c'est quelqu'un de bien, hein, mais elle est pas psychologue. Tu sais ce qu’elle m’a dit ? “Peut-être qu’elle a été trop couvée par sa mère”.

Mais je crois que cette petite a confiance en moi.

Où il me fait passer lui ? Je ne connais pas cette route. Je ne sais même pas par où est l’hôpital. J’aime pas trop ça.

Donc non seulement ces femmes quittent leur pays, et certainement pour de bonnes raisons ; non seulement elles se font torturer et violer sur la route ; et quand elles s’en sortent, qu’elles arrivent en France, elles sont à la rue, et le plus souvent elles n’obtiennent pas de papiers. C’est même pas quinze pour cent, je crois. Alors, parfois, elles sont contraintes de se prostituer et de vivre dans une vulnérabilité terrible. Elles arrivent ici, et elles sont déjà détruites. Et elles continuent à l’être plus encore.

Et puis, on ne voit que les femmes qui sont tombées enceintes. Et toutes les autres ? Que se passe-t-il pour elles ?

On fait. On fait à l’échelle individuelle. Mais nous assistons à... oui, à des crimes de masse.

Bon, allez, je me gare et on fonce, hein, on est en retard. Moi je file aux IVG 5 ; toi tu vas à la Maison des femmes. On se retrouve tout à l’heure. »

Bon, allez, je me gare et on fonce, hein, on est en retard. Moi je file aux IVG 5 ; toi tu vas à la Maison des femmes. On se retrouve tout à l’heure. »

*

Nous sortons du parking aérien de l’hôpital Delafontaine. Mélanie s’arrête au pied de la masse large et grise du centre hospitalier, face à la grille qui protège l’espace « intime » des Maisons, celle des enfants 6 et celle des femmes. Là, il y a de l’herbe verte, un sentier étroit pavé de dalles qui mène aux deux Maisons, petites, basses et colorées. Seul·es les professionnel·les peuvent y accéder par l’hôpital ; les usagères arrivent par la rue, ce qui a le double avantage de séparer ces structures du milieu hospitalier et d’en contrôler les entrées, à l’aide d’un interphone. Avant de partir au bloc, Mélanie m’ouvre la grille des Maisons. Un homme en sort. Il s’arrête, dit : « La petite, là, qui a été violée, elle a porté plainte, elle hurlait. » Il le dit avec le sourire. Il dit encore : « C’était dur, après, les collègues étaient comme ça. » Il monte ses mains à hauteur d’épaules, relâche les poignets, et agite les doigts, les paumes, en tremblements. Il repart.

Je suis le court sentier, quelques mètres, et arrive devant la Maison des femmes. Autour, il y a le gris de la ville, la silhouette noire et déplumée des arbres d’hiver, la petite rue sur la gauche ; en face, la présence d’une route large et fréquentée, non loin, celle des échangeurs et du tramway, et derrière moi, l’horizon remplacé par l’hôpital. Je retrouve le paysage de mon enfance, à la porte de Pantin. Et c’est peut-être cette familiarité qui absorbe, dans ma mémoire, la Maison. Car, à dire vrai, je ne me souviens pas de son apparence. J’en ai une impression, au sens photographique du terme : un espace petit, chaleureux, clair et coloré, comme une maison traditionnelle, dessinée par un enfant, un cube surmonté d’un toit triangulaire, repensé par un architecte, colorié de vif. Je suis obligée de regarder sur Internet une photographie pour en retrouver l’aspect réel. Des poutres reprennent le dessin d’enfant en façade. Le toit triangulaire se poursuit en métal. Et les murs de la maison cube sont dissimulés par deux autres cubes juxtaposés, l’un rose quasi tyrien, l’autre jaune citron.

« Bonjour ! Je suis une amie de Mélanie ; je vais l’attendre là. » Je m’assois dans la salle d’attente. Elle est carrée, lumineuse grâce à la baie vitrée qui constitue un des pans de la Maison, rayée de stores. Elle est haute, de la hauteur de l’étage-mezzanine qui la longe. Les murs sont blancs, le sol en parquet, avec des jouets d’enfants. L’accueil y est une petite structure enchâssée, posée là, rose, surmontée d’une danseuse de Niki de Saint Phalle. Le sourire me vient aussi sec en la découvrant, cette femme noire et pimpante, ronde et dansante, qui sert de proue d’altitude, ses bras levés, son pied bondissant. La Maison est son juste pays.

« Marion ? Je suis Olfa. Tu veux passer derrière le comptoir ? […] Je suis coordinatrice sociale. En fait, je suis le deuxième couteau suisse, après Violette. Je travaille à la Maison depuis deux mois, à temps plein. Avant, j’ai été gérante, vendeuse, fleuriste, et toujours un peu féministe. Maintenant j’établis un premier diagnostic et je mets en place le parcours coordonné. (On l’appelle) Excuse-moi, je reviens. Oui, oui, vas-y, tu peux regarder. »

Elle désigne les deux énormes classeurs sur son bureau. Je me saisis du premier, le feuillette. Dedans, des dizaines de contacts de structures avec, à chaque problème, un début de solution. Olfa revient, je repose le classeur à côté de son jumeau. Je commence à mieux comprendre le « couteau suisse ».

Olfa me fait faire le tour de la (petite) maison : accueil, sas des conseillères conjugales, salle d’attente, deux bureaux et cinq salles de consultation, dont trois médicalisées, utilisées entre autres pour les IVG. Sur chaque porte, le portrait et la biographie d’une figure importante du féminisme : Taslima Nasreen, Joan Baez, Simone Iff, Gisèle Halimi, Niki de Saint Phalle, Inna Modja, marraine active de la Maison des femmes, et j’en oublie.

Mélanie arrive. Les IVG sont finies, c’est l’heure des consultations : « Tu me suis ? » Elle enlève son imper, passe sa blouse, m’en tend une... et m’entraîne dans le couloir. « On te présente comment ? Comme la dernière fois ? Tu es là en observation ? Par contre, tu veux bien rester dans le couloir le temps que je leur demande ? Sinon ça leur force un peu la main. »

Notre ballet se met en place. Je m’assois dans la salle d’attente. Mélanie appelle la patiente, ferme la porte derrière elles. Et le plus souvent, sa tête réapparaît dans la porte entrouverte pour m’inviter à les rejoindre. J’entre, remercie la patiente et m’assois sur le tabouret à côté de mon amie.

« Alors on fait quoi ? » Mélanie est souriante. Ses bras sont posés sur le bureau, tranquilles. Son corps ne pose pas de distance ; il invite la parole.

Je relis mes notes. Je ne parviendrai pas à retranscrire l’échange exact entre Mélanie et les cinq dames qu’elle a eues en consultation ce matin. Parce que je n’écris pas pendant le rendez-vous, mais griffonne tant que je peux entre deux. Mélanie et moi nous retrouvons chacune à remplir le plus vite possible moi mon carnet, elle le dossier de la patiente, avant que les éléments ne disparaissent de nos mémoires.

Le dossier permet de collecter et prendre en compte un maximum d’éléments 7. Certains points sont abordés directement par le biais du questionnaire de base, contenu dans le dossier médical. Pour avoir écrit une thèse sur la prise en charge par les médecins des femmes excisées, Mélanie sait à quel point sont nécessaires les questions systématiques plutôt que les pudeurs mal placées et tout aussi nécessaires la délicatesse et le savoir-faire : une question est une porte ouverte sur des douleurs, qu’il faut savoir aider à refermer. D’autres informations apparaissent pendant la consultation, avec le temps pris, la confiance établie, et de manière parfois inattendue. Elles ne sont jamais accessoires et peuvent parfois jeter une lumière toute nouvelle sur l’ensemble de la rencontre.

La première patiente a un sourire magnifique, d’une douceur triste, avec l’éclat d’une dent en or. Mélanie lui pose des questions d’usage, qui recoupent souvent les éléments recueillis par les conseillères conjugales. Elle a vingt-sept ans et vient de Roumanie. Ses deux enfants ont douze et huit ans. En Roumanie, elle a été opérée en urgence d’un kyste aux ovaires qui avait explosé. Et elle a eu une IVG par curetage. Ce mot, elle ne le connaît pas. Alors elle mime : le curetage, c’est comme une lame de couteau qui glisse sur son doigt. On sent qu’elle minimise la douleur. Elle vient pour une nouvelle IVG. Mélanie lui dit : « Ici, il n’y a pas de curetage. On fait une aspiration. » « Est-ce que ça fait mal ? » « Comme les ciclu 8 pendant trois-quatre minutes. » Soulagement de la dame. « Est-ce que vous voulez que je vous examine ? Ce n’est pas obligatoire, c’est vous qui décidez. » Depuis ma dernière visite, Mélanie a abandonné l’examen systématique. « On ne le fait pas, donc. C’est votre mari qui vous accompagne ? Ça va, il est gentil ? Oui ? Et les enfants, ils vont bien ? Ils sont à l’école à Versailles ?! Vous venez de là ? Mais c’est loin ! » « Deux heures de bus. » « Il y a des lieux plus près si vous voulez. Vous préférez venir ici ? Bien sûr. Très bien. On programme l’IVG. À dix heures, ça va ? Plus tôt, pour partir plus vite ? Oui, pas de problème. Huit heures alors. » Une fois la patiente sortie, Mélanie commente : « La Maison a une bonne réputation ; elles se passent le mot. Ici, on les accueille bien. Ce qui est loin d’être le cas partout. »

Les dames suivantes sont deux. Une femme rom de 38 ans, accompagnée d’une interprète. D’une vraie interprète. Mélanie s’en rend compte quand celle-ci explique « ma belle-fille... » et que mon amie lui demande :

« Votre belle-fille ?

- Non, celle de cette dame. Moi je n’existe pas.

- Ah pardon, c’est la première fois que je vois une vraie interprète. D’habitude, c’est une fille ou une amie, qui souvent intervient dans la conversation. »

La dame a deux enfants, de 23 et 9 ans. Elle vient ici pour une IVG et la pose d’un stérilet : elle ne veut plus d’enfant. « Bien, je vais vous examiner pour bien savoir où en est la grossesse. Il y a un problème, vous ne voulez pas ? » « Non, mais j’ai honte. Comme mon père est mort, je n’ai pas pu m’épiler. » Mélanie sourit. « Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j’ai des poils. »

Mélanie jette un œil sur le dossier suivant. Une jeune femme marocaine, victime de son père, très violent. « Je ne vous ai jamais vue, si ? Pour un avortement. Ah oui, c’est vrai. Depuis, vous êtes suivie ici ? » Mélanie regarde à nouveau le dossier. Long, long, long dossier. Avec plusieurs plaintes. Aujourd’hui, elle vient pour une contraception. « Vous avez un ami ? Et vous faites comment ? La pilule du lendemain, d’accord. Nous allons voir ce qui vous convient le mieux comme contraception. Mais ce serait bien que vous fassiez un test sida, votre copain et vous. Je vous donne l’adresse, c’est anonyme et gratuit. Alors, il y a plusieurs possibilités : les préservatifs, la pilule, l’implant, le stérilet… » Mélanie explique clairement les fonctionnements, avantages et défauts de chacune des méthodes. « Vous voulez bien aller vous peser ? » La jeune femme monte sur la balance, regarde, commente : « Quand je ne vais pas bien, je mange. » Elle se rassoit, prend sa prescription, remercie. « Vous avez d’autres questions ? » « Non, non. » Elle se lève, nous restons assises. Elle pose sa main sur la poignée et rit. Toutes les trois nous attendons. Nous attendons quelque chose.

« Quand je ne vais pas bien, je ris comme ça.

- Vous êtes inquiète ?

- Oui, l’audience, contre mon père, c’est mardi prochain.

- Oui, c’est un moment important. Peut-être que vous pourriez reprendre rendez-vous avec la psychologue, ça fait longtemps non ?

- Oui, mais je suis étudiante, alors pendant les vacances.

- Vous ne pouvez pas avant ?

- Ah si. Vendredi. Elle réfléchit. En fait, ce serait mieux mardi, juste après le procès. »

Mélanie prend des notes, puis sort le dossier suivant. Insensiblement, une pause, un affaissement dans ses épaules. Encore un long et terrible dossier, qu’elle suit depuis des années, dans lequel le mot « torture » signifie également « viol ». Mais là d’où vient cette jeune femme, le viol ne saurait être dit. Depuis plusieurs années, un homme la frappe et la viole hors du domicile familial. Elle ne peut pas en parler à ses proches. Elle a d’abord contacté la Maison des femmes pour faire reconstruire son hymen, déchiré par cet homme. Puis elle a porté plainte, il y a un mois. Elle est vêtue d’une doudoune noire, un sac à main sur les genoux. Elle fait mine de refermer la fermeture éclair de sa doudoune, s’arrête avant d’arriver au col, pose les mains sur ses cuisses, les serre, les cache sous le sac, avant qu’elles ne remontent à nouveau vers la fermeture éclair qui, en fait, ne bouge pas, ne bruisse pas.

« Ça y est, vous avez porté plainte. C’est très courageux. Qu’ont dit les policiers ?

- Je leur ai tout dit, mais je n’ai pas de preuves. Et depuis la plainte, je n’ai pas eu de nouvelles.

- Je vais demander au policier qui fait la liaison entre la Maison des femmes et le commissariat de se renseigner.

Ça vous va, oui ? Est-ce que votre agresseur continue ?

- Mon copain, il frappe à la porte de chez nous ; il veut que je retire ma plainte, que je l’épouse. Mais je tiens bon.

- Pourquoi vous dites “ mon copain ” ?

- Je ne sais pas comment dire en français.

- Copain, c’est l’amoureux. Est-ce qu’il se considère comme votre copain ?

- Je ne sais pas ce qu’il y a dans sa tête.

- C’est vrai, vous avez raison. Mais est-ce qu’il se présente ainsi ?

- Je ne sais pas. Mais comment je peux dire alors ?

- “ Mon agresseur ”, “ cet homme ”. Si vous dites “ mon copain ” aux policiers, ils peuvent mal comprendre la situation 9. Vous voulez prendre rendez-vous avec le policier de la Maison des femmes ?

- Non non.

- Avec la policière ?

- Oui, d’accord.

- Bien, pour les maux de ventre, je vais devoir vous examiner. »

Ce jour-là, malgré presque deux heures de retard et plusieurs annulations, trois dames sont venues encore consulter.

La première avait peur d’être enceinte.

La seconde se demandait si son avortement médicamenteux avait marché.

La dernière venait chercher une contraception.

Chaque jour plus de dames, et de nouvelles questions.

*

Toutes, nous toutes, avons un jour ou l’autre besoin d’une Maison des femmes. Alors, la question que je me pose, après avoir suivi ce projet grâce à l’amitié de Mélanie, à l’accueil de l’équipe et des patientes, ce n’est certainement pas « pourquoi a-t-elle tant de succès » ? Non, celle qui me vient à la gorge et m’enrage est bien plutôt : « Pourquoi en existe-t-il si peu ? »

Car la Maison des femmes de Saint-Denis, si elle a des homonymes un peu partout en France, est encore unique en son genre. Exhaustive et ambitieuse, elle est en effet la seule à proposer un suivi social, juridique, et médical complet. Ces derniers temps toutefois, l’expérience fait doucement des émules : un centre pluridisciplinaire de planification familiale et de santé sexuelle a récemment ouvert à Bruxelles, en filiation directe avec la Maison dionysienne, et deux structures similaires sont en gestation à Bordeaux et Nantes.