Type : enquête & analyse

Thèmes : archives, enregistrement, femmes, littérature, poésie, son

New York, début des années 1950 : l'industrie du disque est florissante. C'est dans ce contexte que deux femmes, jusqu'alors petites mains du secteur, se lancent dans le business sur un créneau particulier : celui de la littérature enregistrée.

Nū scylun hergan hefaenrīcaes Uard. Un·e spécialiste du vieil anglais pourrait prononcer ce vers. D’après ce que j’entends sur YouTube, cela donne quelque chose comme « nouuuuuu chelan hériguiyan héveuneuritchéswaaaareud ». Cette prononciation reconstituée n’est cependant qu’un à peu près, une approximation hypothétique de ce que disait Caedmon, dont la voix s’est éteinte vers la fin du VIIe siècle.

C’est sur ces mots que s’ouvre son Hymne, poème à la gloire de Dieu qui lui aurait été soufflé en rêve. Caedmon,

le gardien de troupeaux entré dans les ordres suite à ce moment d’inspiration miraculeuse, est considéré comme le premier poète anglais de langue vernaculaire, composant dans sa langue à partir de ce que les moines lui disaient des Écritures.

Sa voix semble avoir laissé quelques traces manuscrites et contribué à l’émergence d’une tradition poétique encore

perceptible dans les sonorités de la poésie contemporaine anglophone.

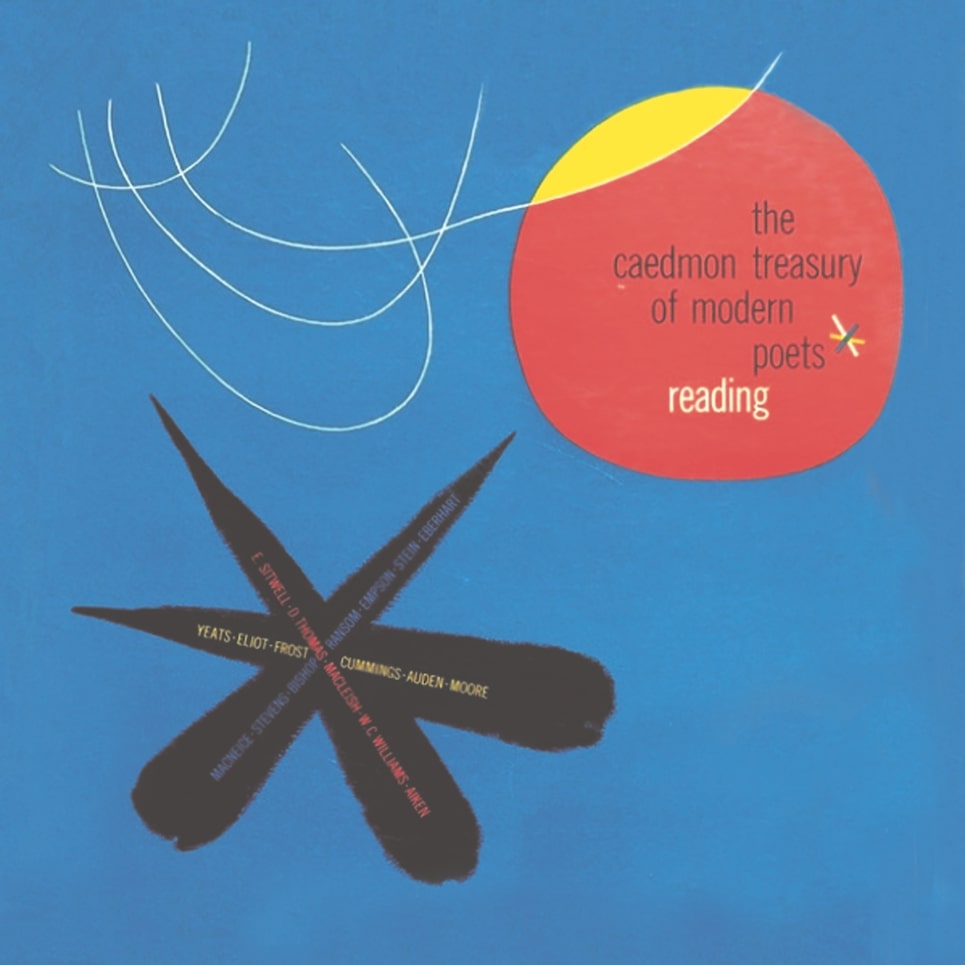

Cette histoire a traversé les âges (et un océan) jusqu’à marquer celle du label américain Caedmon Records. Fondé à New York en 1952 par Barbara Holdridge et Marianne Mantell, le label tire son nom de cette figure, emblématique aussi bien de l’inspiration poétique que du passage problématique de l’oral à l’écrit : les disques Caedmon, appelés « disques de diction » ou de « spoken word », proposaient d’écouter des voix nues, souvent celles de grands noms de la littérature dont on pouvait ainsi découvrir le timbre, les cadences et les inflexions. Plus particulièrement, le catalogue des premières décennies fait la part belle à la poésie avec Dylan Thomas, Gertrude Stein, Robert Frost, Marianne Moore, E. E. Cummings et bien d’autres. Ces disques rencontrèrent un véritable succès chez les anglophones, auprès d’un public socialement varié, en particulier dans les années 1960 et 1970. Pour celles et ceux qui connurent ces décennies, le nom de Caedmon peut évoquer des souvenirs intimes – quelques disques sur une étagère, des moments d’écoute marquants, « Dylan à fond et plus une goutte de Bushmills », écrit Seamus Heaney. En 2002, le cinquantième anniversaire du label donna lieu à de nombreux articles de presse qui commémoraient la « légende » de Caedmon, la success story de deux femmes émancipées dont l’esprit entrepreneurial servait la démocratisation de la littérature. La réalité était plus complexe. 1

« On trouvait nos patrons débiles »

Holdridge et Mantell, la petite vingtaine, diplômées du Hunter College, travaillaient toutes deux dans l’industrie du disque au début des années 1950. Elles écrivaient les notes des disques ou traduisaient les livrets des opéras. À cette époque, les hommes occupaient la majorité des postes décisionnels et se trouvaient aux commandes de la direction artistique tandis que c’étaient bien souvent des femmes qui, en boutique, accueillaient d’autres femmes chargées de constituer une discographie variée à usage domestique.

L’entre-deux où se situaient Mantell et Holdridge leur permettait de faire des suggestions. « Et si on sortait de la poésie ? », proposa Mantell à son employeur. « Déjà fait », rétorqua celui-ci, reléguant d’emblée l’idée aux oubliettes 2. Certes, de grandes compagnies comme Decca s’y étaient essayé. Thomas Edison lui-même avait immortalisé la voix de Yeats et d’autres sur ses cylindres. Mais cette réponse expéditive ne les arrêta pas. « On trouvait nos patrons débiles, affirmera Holdridge, alors on s’est dit qu’on pourrait monter notre propre boîte. » 3

Les conditions techniques étaient réunies pour que le projet fonctionne : le format LP (long-playing), disponible depuis 1948, permettait de presser une vingtaine de minutes de voix par face, et l’enregistrement sur bande magnétique rendait l’édition et le montage possibles. Si Holdridge et Mantell étaient portées par leur volonté de populariser la poésie, ce genre se prêtait aussi davantage à leur médium que le roman : il était moins choquant de présenter une sélection de poèmes qu’un récit abrégé pour que le coût de production ne soit pas trop élevé. Les deux fondatrices avaient fait leurs calculs : un emprunt de 1 500 dollars permettrait de lancer l’affaire et il leur suffirait de vendre 500 exemplaires du premier LP pour rentrer dans les frais. L’investissement n’était donc pas si risqué et ce n’est pas « sur un coup de tête » 4 qu’elles montèrent leur affaire. Tout cela était raisonnable et réfléchi. C’est ainsi que les deux associées devinrent les pionnières du spoken word comme marché à part entière, l’ancêtre de celui du livre audio qui prospère aux États-Unis depuis les années 1980. Pendant une vingtaine d’années, Mantell et Holdridge enregistrèrent et commercialisèrent des lectures d’œuvres littéraires, développant à une échelle inédite l’une des fonctions qu’Edison avait envisagées pour son phonographe : la reproduction de « livres phonographiques » qui conserveraient la voix en tant qu’incarnation d’une pensée et offriraient quelque chose de plus que l’imprimé 5. Une quinzaine d’années après sa création, Caedmon disposait de 8 000 m2 de bureaux non loin de l’Empire State Building et son équipe comptait 36 personnes. Au moment de sa vente en 1971, le label valait plusieurs millions de dollars.

Bob Dylan Thomas

Il était d’autant plus inconcevable qu’une femme contribue à la direction artistique d’un label que le métier impliquait de repérer les talents de nuit, en des lieux peu fréquentables 6. La ligne éditoriale choisie par Holdridge et Mantell leur permit de contourner ce problème : elles iraient prospecter dans les auditoriums plutôt que dans les cafés, assumant la dimension institutionnelle que cela donnerait à leur catalogue.

Leurs premiers pas les portèrent vers l’auditorium Kaufmann, où le poète gallois Dylan Thomas allait se produire. Thomas, qui avait acquis une véritable popularité grâce à la radiophonie et aux lectures publiques, entamait sa deuxième tournée aux États-Unis. Il avait encore du coffre, roulait ses « r », aimait séduire, ne ratait pas une occasion de jouer les provocateurs, et son ivresse n’était pas seulement métaphorique. Holdridge et Mantell lui firent parvenir un pli à l’issue de la lecture, masquant leur sexe derrière leurs initiales « pour que leur proposition soit prise au sérieux » 7. Un billet doux leur aurait sûrement permis de rencontrer Thomas plus rapidement. « Si on avait su, on aurait signé Marianne et Barbara ! », s’exclama Holdridge en 2002 8. Elles reçurent pour toute réponse une invitation à joindre Thomas par téléphone à son hôtel, où il était en réalité peu joignable. Holdridge et Mantell n’en démordraient pas et joueraient le tout pour le tout un jour à cinq heures du matin. Thomas, qui venait de rentrer, leur donna rendez-vous au restaurant de son hôtel. Holdridge et Mantell présentèrent leur offre : 500 dollars d’avance sur les 1 000 premiers disques et 10 % de royalties par la suite. Faisant preuve d’esprit et d’humour, « usant de [leur] charme féminin » 9, elles conclurent l’affaire en un repas. Le premier tirage fut rapidement épuisé ; 35 000 exemplaires furent écoulés en quatre ans. Caedmon sortirait deux autres LP de Thomas, écoulés à 400 000 exemplaires selon les chiffres de 1960 10. Il n’est pas impossible que les ventes aient atteint de tels niveaux suite à la mort précoce de l’auteur : Holdridge et Mantell semblaient avoir immortalisé in extremis la voix d’un poète maudit. En plus de faire le fonds de commerce du label, ces disques marquèrent toute une génération. Allen Zimmerman choisit le pseudonyme Bob Dylan en hommage à Dylan Thomas et en 2003, la réédition CD de ces enregistrements fut nominée pour un Grammy Award. « Bob Dylan Thomas » est le nom que l’on pourrait donner à une créature hybride illustrant un phénomène bien réel : le succès populaire d’œuvres poétiques qui se vendaient comme des hits.

Vinyles à double tranchant

Mais la fascination pour la figure mythique de Thomas ne peut à elle seule rendre compte de la réussite du label. Les ventes s’expliquent également par l’efficacité d’un marketing qui, rétrospectivement, paraît aussi séduisant que problématique.

D’une part, un graphisme soigné reflétait la volonté de rendre accessibles les textes étudiés à l’Université : les pochettes étaient colorées, parfois couvertes de formes géométriques et d’aplats épurés mais plus souvent figuratives et dans un style naïf. Il ne s’en dégageait pas forcément l’idée de sérieux associée aux grandes œuvres littéraires mais quelque chose de rassurant et d’attrayant. La poésie ardue de modernistes comme Marianne Moore ou William Carlos Williams semblait soudain enfantine. Une fois le disque lancé, on pouvait apprécier les poèmes sans se soucier d’emblée du sens, ou plutôt, laisser le sens advenir par le rythme et l’intonation de la voix. Ce pari de démocratisation fut au moins partiellement relevé, comme en témoignent les fautes d’orthographe sur de nombreux bulletins de commande reçus des quatre coins du pays 11. D’autre part, le fait que deux femmes soient à la tête de Caedmon Records attira vite l’attention de la presse. En présentant Mantell et Holdridge, les journalistes faisaient la publicité du label mais renforçaient aussi les stéréotypes de genre à une époque où, comme l’explique Elaine Tyler May dans Homeward Bound 12, la jeunesse américaine adhéra massivement à des modèles rassurants (mariage, parentalité, rapports sociaux de genre traditionnels), ceux d’une idéologie domestique qui, à l’heure de la guerre froide et de l’endiguement 13, vinrent cadrer l’American way of life des classes moyennes blanches. Si la tendance actuelle consiste à présenter Mantell et Holdridge comme « des femmes qui en avaient » 14, la rhétorique de l’époque en faisait au contraire la parfaite incarnation d’une féminité traditionnelle malgré leurs diplômes et leur esprit entrepreneurial hors norme. Les journalistes ne manquaient pas de commenter leur physique. En 1965, le Pasadena Independent Star News précisait que ces femmes étaient aussi des mères, que personne ne devinerait qu’elles travaillaient dans les affaires, qu’elles savaient se tenir et parlaient d’une voix douce. Des magazines féminins recommandaient d’ailleurs l’écoute du spoken word pour travailler l’expression et l’intonation, renforçant ainsi le contrôle de la voix des femmes. C’est néanmoins ce discours qui promut Caedmon, et ses directrices, encouragées par les questions des journalistes, y prirent une part active : elles étaient heureuses de remercier les hommes qui les avaient soutenues et de montrer que les arts domestiques faisaient aussi partie de leurs centres d’intérêt 15. « Croyez-le ou non, nous sommes de bonnes ménagères », confiait Mantell au Times Recorder en 1965. En parallèle, la presse occultait volontiers la misogynie ambiante qui avait par exemple rendu difficile la location d’un premier bureau, tout en donnant le beau rôle aux hommes prêts à rendre service – Holdridge et Mantell fournissaient toutes les anecdotes nécessaires. Agissant en stratèges, elles n’avaient pas hésité à tirer parti des maigres avantages que leur genre leur permettait d’obtenir : repas offerts, secours au niveau de la comptabilité et du droit, aide logistique. Des photos prises en 1953 les montrent poussant la grande brouette qui leur servait à transporter les vinyles. Les stocks étaient très lourds et le principal problème était de franchir le rebord des trottoirs. Selon Holdridge, il y avait toujours un homme pour venir à leur rescousse. Le Hartford Courant du 9 juin 1959 ne manquerait pas de reprendre l’anecdote avant de conclure « la galanterie n’est pas morte ». Mantell raconte aussi comment, persuadée que la compagnie RCA avait masterisé un disque de Thomas à une vitesse trop élevée, mais ne parvenant pas à obtenir gain de cause, elle fit semblant d’avoir la migraine, demanda qu’on la laisse seule dans le studio, résolut le problème en manipulant les machines et quitta les lieux la bonne copie sous le bras 16.

Ces petites ruses peuvent évoquer un double jeu subtil détournant les codes et les clichés. Mais les disques ainsi produits ne comportaient pas simplement deux faces, ils étaient à double tranchant. Selon un article publié en 1963 dans le magazine d’intérieur House Beautiful, ils devaient permettre aux femmes au foyer de s’approprier des textes que leurs époux avaient découverts en poursuivant leurs études, et constituer une source de satisfaction intellectuelle conciliable avec les travaux domestiques, puisque les auditrices gardaient les mains libres. La journaliste raconte comme elle s’est délectée des méditations de Marc-Aurèle tout en faisant la cuisine avant d’enchaîner sur Jonathan Swift pour l’entretien des meubles. S’adressant à ses lectrices, elle annonce qu’il n’y aura bientôt plus de « je n’ai pas le temps » qui tienne. Le revers est évident : les femmes n’auraient plus d’excuse pour ne pas lire, et cette vision idéalisée du travail domestique ne tient pas compte des difficultés que présente la combinaison de l’écoute attentive à ces tâches qui n’occupent pas que les mains. Tout comme Holdridge et Mantell géraient leurs doubles journées, les activités domestiques de leurs consœurs devaient être doublement productives. Ainsi voit-on que l’éducation n’est pas nécessairement vectrice d’émancipation. De plus, en s’inscrivant dans le secteur des disques éducatifs, les directrices de Caedmon cadraient leur audace en la rattachant aux fonctions pédagogiques traditionnellement remplies par des femmes. S’il est difficile de savoir dans quelle mesure l’objectif éducatif fut atteint, on peut cependant imaginer que, par-delà même la question de la compréhension et de l’assimilation des œuvres, Caedmon parvint à susciter un plaisir d’écoute loin d’être négligeable, à ménager un espace sonore et mental propice à la rêverie.

« La troisième dimension »

Holdridge et Mantell souhaitaient donner accès non seulement aux œuvres mais aussi, selon leur expression, à « la troisième dimension de la page imprimée ». Leurs disques étaient en effet censés remédier aux limites de la transcription de la prosodie (rythme, accentuation, intonation…) sur le papier. Elles voyaient le changement de médium comme un apport, en particulier lorsqu’elles donnaient à entendre des voix auctoriales, c’est-à-dire les voix de celles et ceux qui avaient écrit les textes et qui, selon elles, permettaient de revivre le moment de l’inspiration.

Caedmon Records proposait de retrouver une oralité perdue. Cette rhétorique du retour à l’origine allait de pair avec celle de la « haute-fidélité » : le label revendiquait une qualité de son fidèle à des voix elles-mêmes considérées comme fidèles aux textes. C’est d’ailleurs l’idée que l’expression spoken word véhiculait en tant qu’allusion à la parole créatrice.

Ces arguments de vente masquaient une réalité : l’enregistrement transformait un événement sonore en document sonore modifiable dont l’authenticité, c’est-à-dire la conformité à l’original qu’est la lecture du texte à voix haute, ne doit pas être tenue pour acquise. La spécialiste en poésie américaine Sarah Parry, dont l’approche relève des études littéraires comme des sound studies, attire l’attention sur le rôle de l’ingénieur du son Péter Bartók (le fils du compositeur) dans la prise de son et le rendu final, ainsi que sur les choix de Mantell et Holdridge 17. Les enregistrements reproduits sur les disques Caedmon ont été nettoyés et montés, dans des proportions variées. Le label négociait ainsi un juste milieu entre ses concurrents Folkways, dont le son brut, semblable à celui des enregistrements de terrain rapportés par les ethnomusicologues et les audio-naturalistes, était considéré comme « mauvais », et Columbia, dont les studios visaient l’illusion de présence en donnant l’impression qu’on vous susurrait à l’oreille.

Bartók cherchait l’effet de réel : il gommait les pauses, les erreurs, les raclements de gorge et tout ce qui semblait susceptible de gêner l’écoute, mais gardait certains bruits de fond ou de respiration. On entend par exemple le sifflement lointain d’un train sur un disque enregistré au domicile de Sean O’Casey. Ce travail d’édition atteignit des proportions surprenantes avec William Carlos Williams. L’auteur avait été enregistré alors qu’il était affaibli et Mantell décida de manipuler l’enregistrement afin qu’il corresponde à l’idée qu’elle s’était faite de sa voix. Elle obtint l’aval de l’épouse et du médecin de Williams. Ce dernier devait avoir la fibre romantique puisqu’il affirma que Mantell avait su « reproduire intuitivement le rythme auquel bat le cœur de ce poète ». La voix trafiquée semblait plus vraie que nature… Afin d’apprécier les disques Caedmon en évitant de tomber dans le même piège que le chien du label La Voix de son maître, berné par le phonographe, il faut donc garder en tête qu’il s’agit de documents construits, conçus pour orienter l’écoute.

Si la « troisième dimension » manquait parfois d’authenticité, elle constituerait bien une petite révolution. Jusque-là, les œuvres littéraires enregistrées étaient destinées en priorité aux personnes aveugles : le premier roman complet avait été enregistré par la American Foundation of the Blind pour les personnes qui avaient perdu la vue pendant la première guerre mondiale et ne maîtrisaient pas le braille. Les premiers livres audio, diffusés par la Library of Congress à partir de 1934, étaient interdits à la vente et réservés aux aveugles. L’écoute du texte était considérée comme limitée en comparaison de son déchiffrement par la lecture du texte imprimé à l’encre ou en braille. Reprenant et déplaçant ce procédé, Mantell et Holdrige firent du spoken word un marché grand public défiant ces préjugés. Caedmon contribua à remettre en question l’idée que l’audio c’était pour celles et ceux qui ne savaient pas ou ne pouvaient pas lire. Cela permettrait aux futur·es amateurs et amatrices de livres audio de faire leurs achats sans complexe, aux États-Unis du moins.

Oreille intime

La façon dont Caedmon orientait l’écoute combinait l’illusion d’intimité à celle de l’authenticité. Dans plusieurs entretiens menés à l’occasion des cinquante ans du label, Holdridge explique que Mantell et elle enregistraient « dans une pièce plutôt que dans une salle » car les hommes comme les femmes de plume « préféraient en général l’intimité des petits espaces » 18. Leurs « voix intérieures » étaient alors « externalisées » avant d’infiltrer, par le biais du disque, divers espaces domestiques comme celui du salon ou celui, plus intime, de la chambre. Comme Holdridge l’a expliqué dans sa correspondance avec Smith, Caedmon proposait une nouvelle approche de la littérature, une « expérience intime » dans laquelle les voix sembleraient « humaines et vivantes »19.

L’expérience pouvait même prendre une tournure érotique. Selon l’écrivain Randall Jarrell, faire écouter un disque de Dylan Thomas était une technique de drague communément employée par les jeunes hommes de Greenwich Village. Sylvia Plath, qui rejoindrait le catalogue de Caedmon, prêta ses disques de Thomas à un jeune homme qui l’intéressait. Sous l’effet des voix enregistrées, l’oreille interne pouvait donc prendre une dimension particulièrement intime. Ce mode d’écoute n’était cependant pas exclusif. Le spoken word restait à l’interface des vies sociales et privées puisque ces LP étaient parfois écoutés et commentés collectivement dans un salon, comme une façon de passer un moment entre personnes à qui il importait de se montrer cultivées.

Ce qu’il faut retenir des vingt premières années de ce label, c’est donc moins une histoire d’émancipation ou d’authenticité qu’un mouvement de réappropriation d’œuvres littéraires accaparées par les élites. À l’heure où régnait une approche formaliste prônant l’analyse minutieuse du texte pour lui-même et en lui-même, Holdridge et Mantell proposaient d’en revenir au pur plaisir de l’incantation, accordant une place aux voix auctoriales ainsi qu’aux intentions qu’elles pouvaient véhiculer. Tandis que le texte imprimé peut facilement sembler universel et atemporel, l’enregistrement rappelle qu’une œuvre est née d’un individu dont la voix nous ramène à une situation, à un contexte, à un corps, à la question du genre ou bien encore au côté daté d’une diction, autant d’éléments susceptibles de perturber les habitudes du lectorat. Il serait regrettable de n’y entendre que l’appauvrissement d’œuvres alors trop ancrées dans le particulier, le révolu ou le périssable. Ces disques constituent de précieux documents qui, loin de figer les textes, relancent leur dynamique en les présentant sous de nouveaux angles. La « troisième dimension » de la prosodie constitue bien un apport dont l’auditeur peut se délecter, mais dont l’esprit analytique peut également s’emparer. Depuis quelques décennies, la diffusion et la prise en compte des sources audio remet en question certains protocoles en place dans l’enseignement et la recherche en littérature, encore souvent fondés sur la suprématie de l’imprimé analysé en circuit fermé. Dans les années 1990, un universitaire américain comme Charles Bernstein invitait ses classes à répertorier et produire des archives vocales ainsi qu’à envisager les récitations, les performances ou les lectures à voix haute non pas comme des interprétations (ce qui impliquerait une dérivation avec un risque de perte) mais comme des incarnations d’un texte parmi d’autres, à mettre sur le même plan que son écriture ou son impression. Il est à l’origine, avec Al Filreis, du site web PennSound, sur lequel de nombreux enregistrements de Caedmon sont disponibles.