Type : chronique, tombola chemise

Thèmes : corps, État, femmes, inégalités, luttes, travail

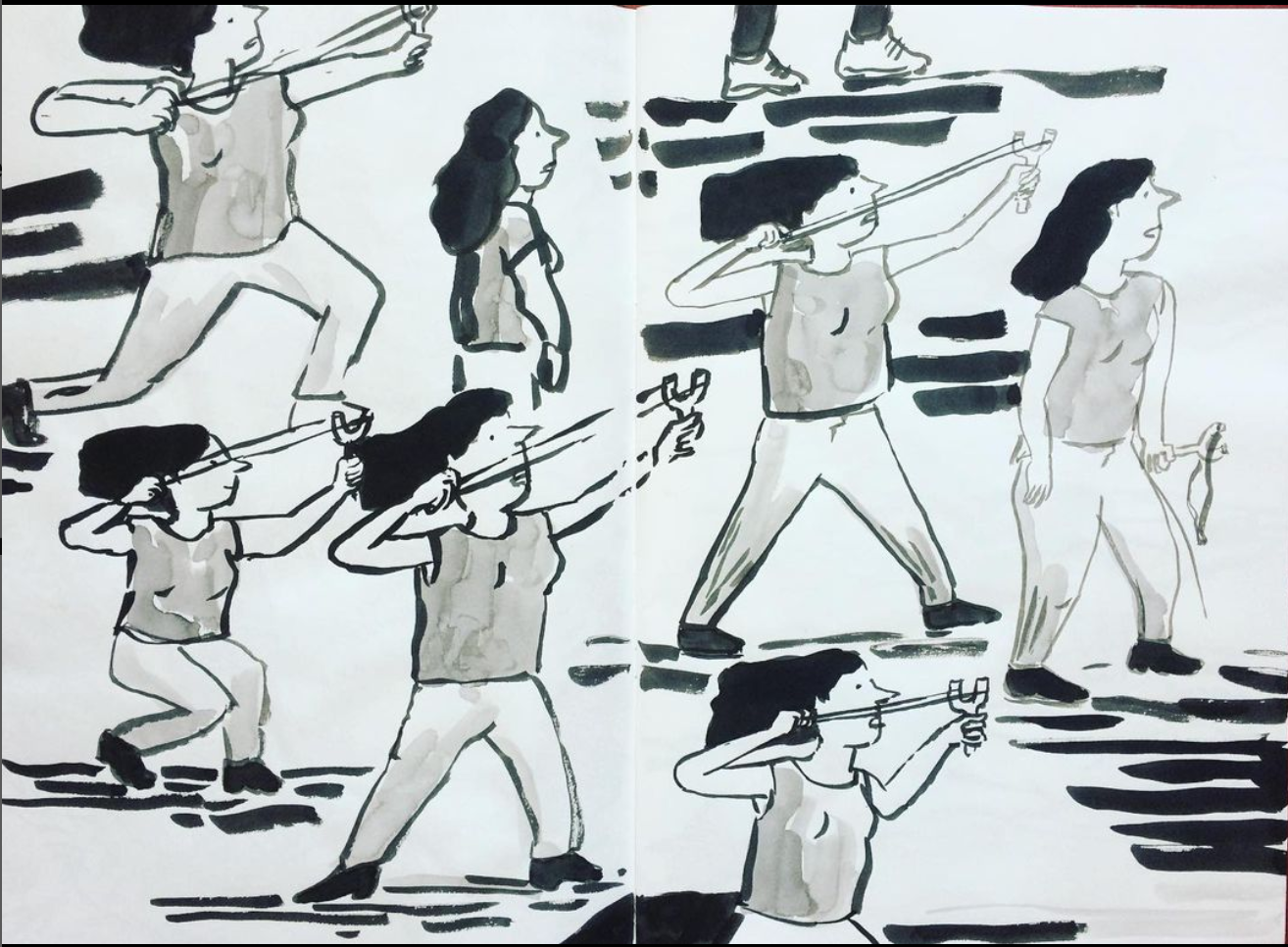

Illustration : Juliette Iturralde.

Les chiffres, notamment à travers la statistique, saturent les médias, les analyses, la publicité. Obscurs, abstraits, réducteurs ou mensongers, ils construisent un monde en trompe-l’œil et font écran à des réalités bien concrètes. Dissection du numéro gagnant.

*

260. C’est le nombre de services publics d’accueil des urgences en grève comptabilisés par le Collectif Inter Urgences en septembre 2019, au plus haut de la mobilisation, soit plus de la moitié des 478 structures d’urgences des hôpitaux publics (générales et pédiatriques).

Mais que recouvre l’ampleur statistique inédite de ce mouvement ?

La mobilisation de ces 260 services est d’abord le fruit du travail des soignantes1 parisiennes, à l’initiative de la grève partie mi-mars 2019 des urgences de l’hôpital Saint-Antoine suite à ce qui est présenté par les médias comme « l’agression de trop » de la part d’un patient – une grève immédiatement rejointe par quatre autres hôpitaux parisiens. Actant la nécessité de construire un rapport de force pour obtenir une augmentation des salaires de 300 euros net par mois en reconnaissance des conditions de travail aux urgences, les soignantes s’organisent en différents groupes (« mobilisation », « contenu », « média », « négociation », etc.), et démarchent, physiquement ou par téléphone, les autres services d’urgences de Paris. La grève prend alors de l’ampleur dans la capitale, se structure à travers la création du Collectif Inter-Urgences (CIU), puis s’étend dans toute la France grâce aux centaines de coups de fil et aux dizaines d’heures passées au téléphone avec les soignantes des autres services d’urgences2. Les revendications sont au nombre de trois : la revalorisation salariale des 300 euros mensuels, l’augmentation des effectifs et l’arrêt de la fermeture des lits d’hospitalisation, responsable, entre autres, de l’engorgement des urgences. Parallèlement, le Collectif se monte en association lors de son Assemblée générale fin mai, acquiert une structuration régionale avec des représentantes locales et se dote d’un site Internet destiné à visibiliser le mouvement et à le pérenniser. Il mène des actions festives et coups de poing qui construisent dans les médias l’image d’un mouvement de défense de l’hôpital public jeune et neuf, misant par ailleurs, dans un discours de colère, sur la description crue de leur réalité de travail et des conditions de prise en charge des patient·es aux urgences. Il reçoit rapidement un large soutien de la population et semble inarrêtable, bien que le gouvernement ait tenté d’enrayer la « crise » par trois séries de mesures, en juin, septembre et novembre 2019 – avant qu’arrive l’épidémie de Covid-19.

Dans les faits, le recensement d’un service gréviste par le CIU implique que plusieurs soignantes du service – pas nécessairement toutes – se déclarent grévistes derrière les revendications nationales. Dans le quotidien des services, la grève est globalement peu visible en dehors des journées de manifestation, des banderoles et de la mention « en grève » sur les blouses. Les effectifs étant déjà souvent minimaux en temps normal, les soignantes grévistes se trouvent donc réquisitionnées pour permettre la continuité du service et ne perdent généralement pas de salaire.

Une parole sans voix

Une jeune et nouvelle génération aurait-elle réussi à rassembler largement et durablement là où toutes les mobilisations hospitalières depuis plusieurs décennies sont restées locales ou sporadiques ? Les modes d’action et la création du CIU tranchent par rapport aux mobilisations à l’appel des syndicats et à leur répertoire d’actions traditionnel. Les relations sont compliquées dans les premières semaines. Les syndicats peinent à reconnaître la légitimité du Collectif, et défendent un certain exercice de la représentation lors des réunions et des négociations avec l’AP-HP3 ou le ministère. Deux conceptions de la représentativité et de l’action s’opposent. Les syndicats défendent une représentativité plus institutionnelle, qu’on pourrait dire rationnelle légale, pour reprendre les termes du sociologue Max Weber, fondée sur les règles de la démocratie représentative et de ses mandats, l’expérience de la négociation, la grève et la manifestation. De leur côté, les soignantes du Collectif revendiquent une représentativité que l’on peut qualifier d’empirique, ancrée dans la pratique du terrain, un mouvement partant des « paramed » elles-mêmes, des réalités qu’elles vivent au quotidien, et une auto-organisation permettant d’agir différemment et plus efficacement.

L’autre rupture qu’incarne le Collectif réside dans le fait qu’il est une mobilisation d’infirmières et d’aides-soignantes. Le chiffre des 260 services exclut donc des grévistes les médecins, qui sont volontairement maintenu·es à l’écart par les soignantes. L’enjeu de les laisser en retrait du mouvement est de porter la condition des « paramed » auprès des tutelles4 et des médias. Au moins jusqu’en septembre, la grève comporte donc implicitement une dimension de classe : « C’est une grève des paramédicaux, on ne veut pas que les médecins s’approprient le mouvement. », expliquent les représentant·es du CIU.

Car les infirmières, et plus encore les aides-soignantes, constituent des groupes professionnels dominés dans la division verticale du travail hospitalier, subordonnés de fait aux médecins5 (groupe largement plus masculin), qui se sont imposé·es dans l’espace public depuis les années 2000-2010 comme la voix de défense de l’hôpital public. Ancrée dans la remise en cause du pouvoir médical, l’intensification d’une domination gestionnaire amplifie la relégation de la parole des infirmières et des aides-soignantes face à celle des médecins. C’est à cette époque, au moment de la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » de 2009 – loi qui renforce le pouvoir du directeur de l’hôpital et des gestionnaires au détriment des médecins –, que ces dernier·es créent le Mouvement de Défense de l’Hôpital Public. Face à l’organisation des médecins (parisien·nes pour l’essentiel) et à la place que certain·es occupent dans les médias6, les soignantes demeurent inaudibles, comme niées dans leur corps de travailleuses, dans leurs douleurs physiques et l’épuisement que le travail génère, dans leur éthique de professionnelles face à la dégradation de leurs conditions de travail, et niées dans leur légitimité à prendre la parole et à porter leurs revendications.

De la matérialité de la condition soignante

Tout en diversifiant les voix qui dénoncent la casse de l’hôpital public, le Collectif Inter-Urgences porte des revendications qui n’ont pourtant rien de nouveau. Elles s’inscrivent dans la lignée des mobilisations soignantes qui ont rythmé le XXe siècle et surtout sa seconde partie, exigeant de meilleures conditions de travail, de véritables temps de repos, la reconnaissance du travail accompli, des embauches et une revalorisation des salaires.

Historiquement, la reconnaissance politique et légale des contraintes et de la pénibilité des métiers soignants, féminins, a été acquise par la convocation d’un registre plus émotionnel que matérialiste, faisant davantage référence au « dévouement » et aux qualités des soignantes qu’à leur niveau de rémunération ou aux moyens dont elles disposent pour faire correctement ou non leur travail. Dit autrement, elles sont « travailleuses du care » plutôt que « travailleuses » tout court7.

Refusant de considérer les causes structurelles de la dégradation des conditions d’emploi, de travail et de prise en charge des patient·es, Agnès Buzyn parle d’abord de la grève des urgences comme d’une réaction face aux incivilités des patient·es, assignant les soignantes à de simples victimes qu’il s’agirait de mieux protéger. Puis, face à l’amplification de la grève, elle adresse ses réponses à la surchauffe des urgences et à leur engorgement aux seul·es « urgentistes », donc aux médecins, en insistant sur un problème de démographie médicale et d’organisation territoriale entre la médecine de ville et l’hôpital, et soulignant la pertinence de sa loi « Ma Santé 2022 » pour y remédier. Parallèlement, elle réagit avec mépris aux arrêts maladie simultanés de soignantes dans plusieurs hôpitaux déjà exsangues, les accusant de « dévoyer ce qu’est un arrêt maladie ». A posteriori, les infirmières et les aides-soignantes grévistes considèrent que les annonces de la ministre ont à chaque fois amplifié la mobilisation et le nombre de services rejoignant le mouvement, et ont accru le soutien populaire. Fin juin, les médias se font l’écho d’un sondage soulignant que plus de 90 % des Français·es soutiennent le mouvement (sondage Odoxa). Quatre mois plus tard, un nouveau sondage (OpinionWay) estime ce soutien à plus de 80 %, et les témoignages de soutien d’usager·es se multiplient dans les articles de presse, en vue des manifestations des 14 novembre et 14 février.

260 services en grève, et ensuite ?

À l’issue d’une mobilisation d’un an que la crise de la Covid-19 est venue interrompre (mais qu’elle contribuera peut-être à amplifier), ce chiffre impressionne quant à la mobilisation qu’a réussi à bâtir le CIU. D’autres marqueurs du succès de la dynamique existent : la décision d’amplifier la mobilisation à tous les services de l’hôpital, et l’entrée dans la danse des médecins, en septembre, à travers la création du Collectif Inter-Hôpitaux (CIH), sorte de pendant du CIU et résurgence du Mouvement de Défense de l’Hôpital Public. Il n’empêche, le chiffre des 260 services en grève contraste avec les résultats obtenus : malgré trois plans pour les urgences et pour l’hôpital en l’espace d’un an, aucune des trois revendications portées par le CIU n’est satisfaite, et dans les hôpitaux, la mobilisation est portée par quelques dizaines de personnes, qui s’épuisent. Puisant dans le même paradigme depuis les années 1980, les réponses restent essentiellement organisationnelles et ne résolvent rien au sous-financement chronique de l’hôpital8. Si ce chiffre des 260 services d’urgences grévistes traduit l’ampleur de la mobilisation et le consensus autour de la nécessité de stopper la casse de l’hôpital public, il est aussi symptomatique de la volonté politique de démantèlement des services publics, ainsi que du mépris de la réalité vécue et décrite par les travailleur·ses et les usager·es du service public.

Souvent analysés au prisme des intérêts catégoriels et professionnels, les échecs des mobilisations hospitalières à enrayer la dynamique gestionnaire des réformes sont aussi le reflet d’un épuisement et d’un fatalisme face à l’impossibilité à transformer la contestation permanente en améliorations palpables. À cet égard, l’épidémie de Covid-19 et ses suites politiques pour l’hôpital ne doivent pas tromper. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets du « Ségur de la santé », cette grande consultation des acteurs et actrices du système de soins (ou plutôt de certain·es d’entre elleux) décidée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s’est tenue de fin mai à mi-juillet 2020. Toutefois, ce n’est pas trop s’avancer que d’affirmer que les cartes n’ont été rebattues qu’à moitié. Si, après avoir laissé croire à une rupture, le Président a annoncé un grand plan pour l’hôpital prenant la mesure de la situation « quoi qu’il en coûte », le Ségur s’inscrit finalement dans la continuité des décennies précédentes. D’abord le CIU n’a pas été invité à prendre part aux discussions et aux négociations, à la différence du CIH, largement représenté par les médecins. La légitimité qui semblait acquise pour les « paramed » auprès des pouvoirs publics à l’issue de la mobilisation historique des urgences n’aura été qu’un trompe-l’œil. Ensuite, lorsqu’on regarde ce qui a été présenté comme des avancées : augmentation des salaires, ouverture d’un chantier sur la gouvernance de l’hôpital, embauches, ouverture de lits…, on est bien loin du compte. Comment considérer, par exemple, l’ouverture de 4 000 lits quand 4 200 ont été fermés pour la seule année 2018 ? – sans parler du flou entourant les modalités d’ouverture de ces lits « à la demande ». Et que dire de la revalorisation des salaires, qui reste acquise à la faveur d’un nouveau détricotage des 35 heures, et de la fin du « tout T2A », qui reste soumise aux règles imposées par Bercy refusant une augmentation conséquente et pérenne des moyens financiers de l’hôpital ? Rien, en somme, ne garantit une véritable remise à plat du système gestionnaire qui a mené à la situation actuelle.

*

D’où vient cette dégradation des conditions de travail ?

Pour bien saisir ce qui se joue aujourd’hui, il faut revenir quelques décennies en arrière, au moment où l’évolution des dépenses de santé commence à être considérée comme problématique par l’État, soucieux du niveau des dépenses publiques. Bien qu’ayant toujours été au cœur des préoccupations de la puissance publique, le coût de l’hôpital public n’a pas empêché un investissement massif après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les années 1960 marquent le début de nouvelles règles de l’action publique : s’impose le souci de la maîtrise des dépenses, auquel n’échappe pas l’hôpital. Cela se traduit progressivement par une rationalisation de l’offre hospitalière, qui s’accentue à partir des années 1980, grâce à des outils visant à mesurer la « production » des hôpitaux et des soignant·es. Le « Programme de médicalisation des systèmes d’information » (le PMSI) en est un. Cherchant à rapprocher langage médical et langage économique, ce dispositif débouche, au début des années 2000, sur la fameuse tarification à l’activité, la T2A, instaurant un financement des hôpitaux sur la base de leur « production ». Autrement dit, les établissements sont incités à ouvrir des lits et des services selon une logique de rentabilité économique. Parallèlement au PMSI s’engagent aussi dans les années 1980 des réflexions sur la mesure de la « charge en soins infirmiers » visant à optimiser les « ressources » en personnel nécessaires à la « production » des soins. Des instruments émergent, cherchant à lier temps de travail et temps au travail. Ils sont les prémices d’opérations de rationalisation de l’organisation du travail qui se multiplient ensuite à partir des années 2000-2010 par l’entremise de cabinets de consultant·es et d’ingénieur·es lié·es à l’État. En identifiant des « gisements de performance », en diminuant les temps de pause, de repas, d’échanges entre soignant·es, en flexibilisant la gestion du personnel, leurs opérations contribuent à déqualifier le travail, à l’intensifier et à dégrader la qualité des prises en charge.

Incité·es à « produire plus » par la T2A, les hôpitaux et les soignant·es font face à une activité et à une charge de travail accrues. Cette dernière est encore amplifiée par la déliquescence de la médecine de ville et les déremboursements croissants de l’Assurance maladie, pressurisant, entre autres, les services d’urgences qui voient le nombre de malades accueilli·es doubler ces 20 dernières années (on passe de 10 à 21 millions). En face, les moyens matériels, humains et financiers ne suivent pas. Chaque jour, dans les services, il manque un pied à perfusion, un glucomètre, des gants de la bonne taille, du linge, etc. Entre 2010 et 2017, la « production de soins » hospitaliers augmente de 14,6 %, alors que dans le même temps, les effectifs ne croissent que de 2 %9. Par manque de temps et de moyens, les soignant·es sont contraint·es de courir, tout en faisant moins bien leur travail. Les discussions autour de la dégradation de la qualité des prises en charge des patient·es sont récurrentes dans les services et le vocabulaire industriel envahit les discours, à l’instar de ce que confie cette infirmière : « Moi quand je suis arrivée, on était à 70 passages/journée. Quand on avait des pics à 90 on se disait… Là hier, on était à 167, donc forcément qu’à un moment t’es fatiguée. La population vieillit, avec toutes les pathologies associées, tous les soins que tu dois faire. Donc voilà, à un moment donné tu fais de l’abattage, tu fais à la chaîne. Tu parles même quasiment plus aux gens puisque t’as plus le temps. C’est usant. » Le nombre d’arrêts maladie grimpe, rendant plus lourd le poids du manque de personnel. En 2017, la Drees10 faisait état d’en moyenne 10,2 jours d’arrêt maladie par an et par agent du secteur public hospitalier, contre 7,9 pour l’ensemble des salarié·es en France. On sait par ailleurs que les arrêts maladie sont en partie liés à des conditions de travail dégradées. Enfin, effet d’une gestion basée sur des objectifs de rentabilité, 69 000 lits d’hospitalisation sont aussi supprimés entre 2003 et 2017, soit près de 15 % du parc hospitalier11. Car un lit vide, c’est une perte d’argent pour l’hôpital.

Fermeture des lits, manque de personnel et accentuation des contraintes de rythme sont au cœur de ce que dénonce le Collectif Inter-urgences, ajoutés à la faiblesse des salaires. En début de carrière, une infirmière gagne environ 1600 euros net par mois et une aide-soignante 1 300 euros.