Type : enquête & analyse

Thèmes : État, féminisme, institution, lgbtqi, luttes, poésie

Performance poétique autant qu’outil critique, la campagne d’Eileen Myles en 1991 à la présidence des États-Unis questionne la représentation politique depuis la marge. En participant au jeu électoral, elle vient troubler l’ordre du régime hétéropatriarcal. etaïnn zwer rassemble ici les éléments de cette irruption punk et pose les jalons d’une enquête à venir.

Je veux une gouine pour Président. Je veux un·e Président·e qui a le sida, et un pédé pour Premier ministre, quelqu’un·e qui n’a pas la sécu, qui a grandi quelque part où le sol est tellement pollué qu’iel n’a aucune chance d’échapper à la leucémie. Je veux une Présidente qui a avorté à 16 ans, un·e candidat·e qui ne soit pas le moindre mal ; je veux un·e Président·e dont la·le dernier·e amant·e est mort·e du sida, dont l’image la·le hante à chaque fois qu’iel ferme les yeux, qui a tenu son amant·e dans ses bras tout en sachant qu’iel était en train de mourir. Je veux un·e Président·e qui vit sans clim, qui a fait la queue à l’hôpital et à la préfecture et aux guichets de l’aide sociale, qui a été chômeur·se, qui s’est fait licencier, harceler sexuellement, tabasser à cause de son homosexualité, et expulser. Je veux quelqu’un·e qui a passé la nuit au trou, qui a été menacé·e par le Ku Klux Klan et qui a survécu à un viol. Je veux qu’iel ait été amoureux·se et blessé·e, qu’iel ait du respect pour le sexe, qu’iel ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons. Je veux que le Président soit une femme noire. Je veux qu’elle ait des dents pourries et du caractère, qu’elle ait déjà goûté à la mauvaise bouffe d’hôpital, qu’elle soit trans, qu’elle se soit droguée et qu’elle ait suivi une thérapie. Je veux qu’elle ait pratiqué la désobéissance civile. Et je veux savoir pourquoi ce que je demande n’est pas possible ; pourquoi on nous fait gober depuis toujours qu’un président est toujours un clown : toujours un micheton et jamais une pute. Toujours un patron et jamais un travailleur. Toujours menteur, toujours voleur, et jamais puni.

Zoe Leonard, 1992.

Je regarde l’as du queer rap Mykki Blanco réciter ce poème face caméra, sur Dazed, le magazine anglais. Ce poème, écrit en 1992 dans les années sida, est l’œuvre de l’artiste et activiste queer féministe américaine Zoe Leonard. Je le trouve puissant, moi aussi, radical, ce poème qui accuse l’inertie des institutions et l’inégalité de représentation politique, quand les élus sont toujours de vieux hommes blancs hétérocissexuels et nantis, excluant tou·tes les autres, celleux qui n’ont accès ni aux soins ni au pouvoir, c’est-à-dire les expériences, les identités et les réalités sociales de la majorité. Il résonne violemment aujourd’hui, et ça ne me surprend pas qu’il soit devenu manifeste collectif, continuellement réactivé par les artistes, particulièrement depuis l’investiture de Trump en 2016. Ce qui me surprend, c’est son origine, rarement précisée quand on s’empare de ce texte. Leonard fait de l’espace du poème un espace politique en dressant le portrait de sa·son président·e idéal·e : un portrait inspiré de son amie et consœur Eileen Myles, poète américaine qui, en 1991, se présentait aux élections présidentielles contre Bill Clinton, George H. W. Bush et Ross Perot. Le poème désirant de Leonard n’a rien d’une fiction.

« I think a poem really is a statement of desire »

Pour moi un poème c’est une affirmation du désir

En avril 1991, Eileen Myles a la quarantaine, elle a fréquenté toute l’avant-garde littéraire (le Poetry Project de St Mark’s Church, la New York School, la Beat) et arpente l’underground new-yorkais en aspirante héroïne punk. Elle commence tout juste à gagner sa vie comme écrivaine ; elle n’a pas encore publié Chelsea Girls, roman autobiographique dyke et culte qui fera sa renommée, et n’est pas encore « la Patti Smith de la poésie contemporaine » des médias ni l’icône de toute une génération d’artistes défiant les genres (Chris Kraus, Maggie Nelson, Kim Gordon). En avril 1991, pourtant, la très inconnue Eileen Myles « reclaims » la Maison Blanche. Elle candidate seule, hors parti, comme elle est : une femme-lesbienne-poète-issue-de-la-classe-moyenne. Une outsider. Jusqu’en novembre 1992, elle invente une campagne poétique DIY avec sa chienne pour unique staff et un carnet d’adresses d’(é)lecteur·ices allié·es. Spoiler : elle perd. As no surprise : son « geste activiste » et « désespéré », comme elle l’écrit dans ses lettres de campagne, alors sans précédent dans le paysage politique et le monde littéraire américains, cette petite histoire ne figure nulle part dans la grande. Herstory… Moi, j’aimerais savoir : comment Myles a porté et vécu l’expérience ? Qu’est-ce que voter signifiait pour elle, avant de passer de l’autre côté ? À quoi ressemblaient ses rêves à l’époque ? Quel a été l’accueil des électeur·ices ? Bush a-t-il commenté sa candidature ? Ce que la poésie fait au langage, est-il possible de l’incarner dans un programme politique concret ? Est-il possible de passer de l’agency à l’action, c’est-à-dire de réaliser, à partir de la marge – poétique et IRL –, une utopie politique ? Et pourquoi l’exemple de Myles est-il si méconnu, et si rare ?

Reclaim : processus de réappropriation transformatrice au cœur de l’activisme politique queer, à l’œuvre quand nous revendiquons notre existence dans l’espace public, nos identités fortes ou encore les mots que nous employons pour nous re-présenter (tel le terme « queer »).

« Abuse of power comes as no surprise » [ L’abus de pouvoir

n’est pasne nous surprend pasune surprise], titre d’une œuvre-aphorisme de l’artiste américaine Jenny Holzer, datant des années 1970, devenu le slogan la bannière du mouvement Not Surprised en 2017, qui dénonce les abus dans le milieu de l’art.

La contestation politique a été largement investie par les artistes (jusqu’à produire une catégorie, l’artivisme), davantage médiatisé·es que les poètes. Cependant, leur entrée avérée en politique est rare. On peut noter la candidature de l’artiste Ingrid LaFleur à la mairie de Détroit en 2017, avec son programme afrofuturiste, et le pari de l’artiste Lauren Ruffin qui a créé il y a deux ans The Artist Campaign School, un « camp d’entraînement » qui entend former concrètement des artistes au jeu politique.

Myles n’apparaît pas dans l’ouvrage de l’historienne Ellen Fitzpatrick, The Highest Glass Ceiling: Women’s Quest for the American Presidency, qui recense les tentatives de plus de 200 femmes depuis la fin du XIXe siècle pour accéder à la Maison Blanche (Harvard University Press, 2016). L’histoire — parce qu’elle est produite et contée depuis un point de vue masculin, his story — oublie alors que la nécessité de penser et de construire des archives féministes queer gouines se fait pressante.

« We are all Kennedys »

Nous sommes tou·tes des Kennedys

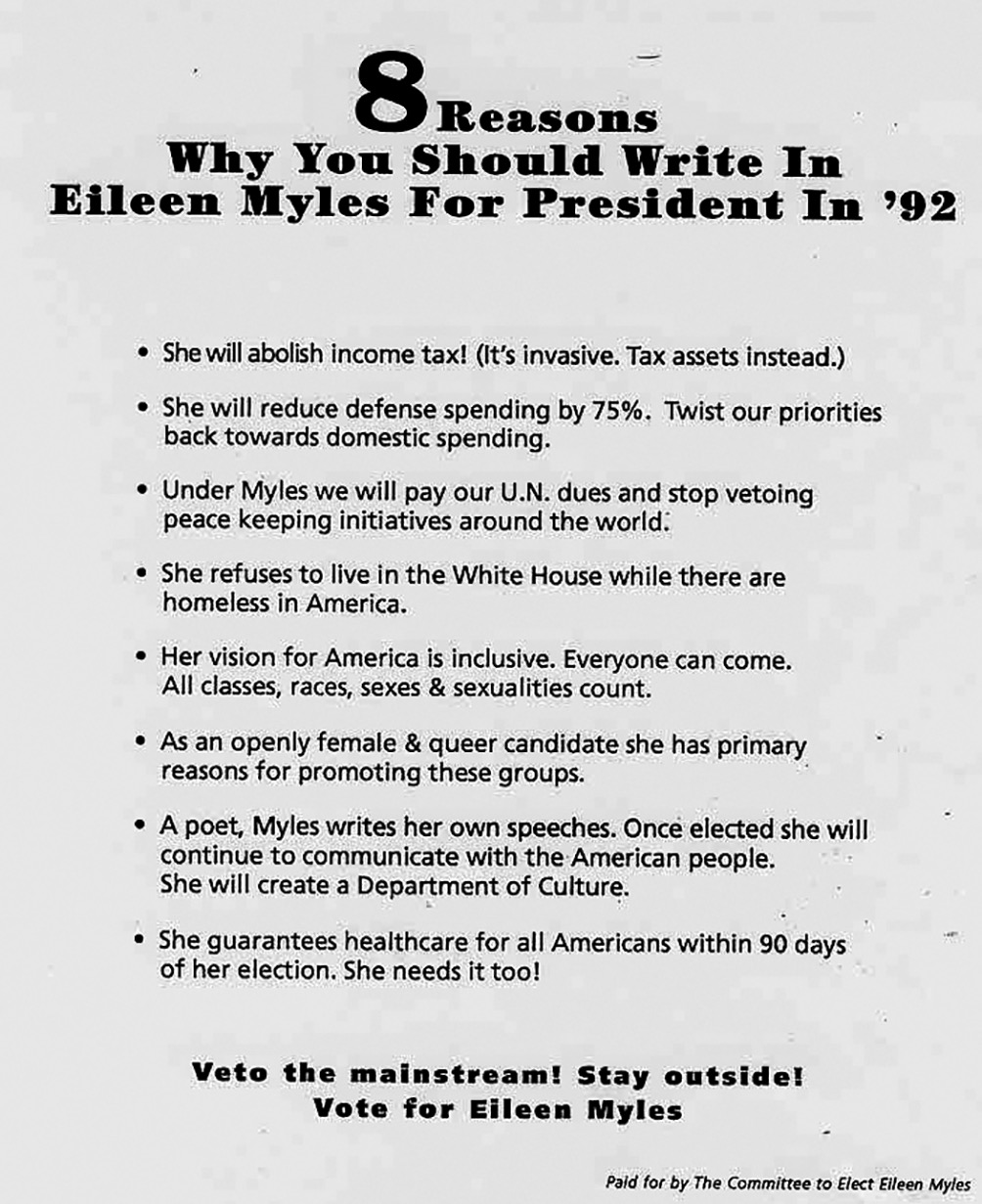

On trouve peu de documents pour reconstituer précisément cet événement d’un an et demi et pour mesurer sa réelle portée : une dizaine des courriers-discours que l’autrice adressait à ses soutiens, visibles sur son ancien site web, quelques interviews, données a posteriori et qui ne détaillent jamais la « fabrique » de sa campagne. On sait par ses écrits que Myles fait de chaque lecture et invitation à se produire (galeries, festivals, institutions) un meeting ; qu’elle n’a aucune levée de fonds, communique avec ses électeur·ices par lettres via un système de souscription à 7 dollars, et vend ses badges de vote à 1 dollar. Qu’elle incite chacun·e à photocopier et distribuer ses flyers. On apprend ici et là qu’elle a, étonnamment, fait la tournée de vingt-huit États (sur les cinquante que comptent les États-Unis) et visité six pays étrangers, qu’elle est apparue sur la populaire chaîne MTV. Ce grand écart intrigue. J’aimerais savoir : comment t’es-tu trouvée invitée à la télévision ? Quelle était la place stratégique de ta chienne dans cette campagne ? Comment cette expérience a changé ton écriture ? Écrire, c’est toujours une façon d’être militant·e ? J’écris à Eileen Myles, en plein confinement : ses archives, conservées à l’université Yale dans le Connecticut, sont présentement inaccessibles ; nous attendons des jours plus sereins pour prendre le temps d’échanger, et qu’iel ait la disponibilité de répondre aimablement à mes cinquante-sept questions. C’est une enquête en cours, lacunaire encore, à suivre donc. Et cet article, un teasing, un premier tour. Je tourne autour des faits. Cette même année 1991, Myles vient de publier Not Me chez Semiotext(e), dans lequel figure « An American Poem », qui se conclut, sans préméditation, à la manière d’un discours : « I am not / alone tonight because / we are all Kennedys. / And I am your President. » Il devient son poème électoral : c’est une prise de position publique, et un micro-exposé de l’orientation de son « programme », un scénario comique où chacun·e est président·e, où l’on ne sait plus qui gouverne qui. Ce poème donne le ton de sa campagne : un acte punk qui tient à la fois de la critique ironique et de la performance marathon ; un jeu très sérieux qui vient créer du jeu dans un système protocolaire. Elle fait irruption.

Eileen Myles a choisi il y a trois ans de se définir au pronom they, tout en continuant d’affirmer une identité politique female. Pour iel qui « s’expérimente comme multiple », c’est une manière de « transitionner dans le langage », de créer un espace et un sens toujours fluides et de complexifier l’identité, « ce que cela signifie d’être une femme, une gouine », d’être soi : « Je suis de genre Eileen. » Dans la mesure où sa campagne électorale précède ce changement, j’ai choisi de garder le pronom « elle » pour parler de Myles à cette période, et « iel » au présent.

« What you see is what you get »

Pas d’arnaque

« On était en 1991 et il n’y avait aucune chance de voir un candidat minorisé [a minority candidate]. » Eileen Myles réalise l’impossible en cumulant tous les labels de la marginalité, et inscrit sa candidature dans une « stratégie freak », celle du « corps étranger » et du « jamais vu ». Elle candidate sans parti [as a write-in candidate] ni connaissance du métier, si ce n’est son expérience de la vie. Elle écrit elle-même ses discours et annonce « une campagne lunatique » : dans ses lettres, elle partage ses humeurs, précise qu’elle était SPM (en syndrome prémenstruel) en écrivant tel poème, ose raconter qu’elle a été alcoolique, confie ses doutes. Loin du cliché uniforme du politicien confiant-déterminé-souriant, elle se montre franche, vulnérable et changeante. Elle se présente comme une citoyenne ordinaire-prolétaire, un sujet démuni-dominé et comme un être à la fois stigmatisé mais non assignable, qui ne renonce pas à ses identités multiples (pauvre mais éduquée, poète mais usant de tous les genres…), une fluidité essentielle. Cette complexité assumée lui permet de défendre une vision politique inclusive prenant en compte le genre, la classe, la race (« Everyone can come. All classes, races, sexes & sexualities count ») – sans toutefois aborder explicitement la question de sa propre blanchité, ni celle de la racisation, pourtant un point d’achoppement de la justice sociale et de la représentation politique aux États-Unis) – et d’être radicalement autre (un mix de singularités) en articulant en même temps un dialogue universel familier : « Bien plus d’Américain·es sont comme moi et non comme George Bush. Alors pourquoi est-ce lui qui dirige notre pays et nos vies ? » Elle joue d’ailleurs du sentiment patriotique et des symboles constitutifs de l’américanité, qu’elle fasse respecter ses droits, à savoir que « payer ses taxes et ne pas être représenté, c’est de la tyrannie », qu’elle place sa campagne sous le signe de la liberté d’expression ou qu’elle endosse le mythe de l’Américain moyen qui, par sa seule volonté, entreprend des miracles.

Write-in candidate, write-in vote, spécificité du système politique américain : candidat•e qui se présente de manière indépendante, sans chercher à remporter l’investiture d’un parti existant (démocrate, républicain…) lors de la fameuse course des primaires (au terme desquelles chaque parti présente son·sa candidat·e à la présidentielle) ; les électeur·ices peuvent également voter pour un·e candidat·e qui ne figure pas sur les scrutins en écrivant son nom directement sur le bulletin. Cela permet d’une part à n’importe qui de candidater à la présidence (à condition d’être né·e citoyen·ne américain·e, d’avoir au minimum 35 ans et d’avoir résidé au moins quatorze ans sur le territoire ; une aisance et omniprésence médiatiques et un trésor financier ne sont pas négligeables pour convaincre), d’autre part de plébisciter une personnalité — a priori déjà populaire — qui ne s’est pas présentée d’elle-même.

Dans son essai Art queer. Une théorie freak (B42, 2018), Renate Lorenz s’intéresse à la façon dont les stratégies de dénormalisation mises en place par les arts visuels peuvent se prolonger par le biais de l’écriture, et fait émerger une méthode, qu’elle nomme « drag », qui rendrait apparents des modes d’assemblages, « des connexions productives entre le naturel et l’artificiel, l’animé et l’inanimé, tout ce qui permet de produire des connexions aux autres et aux choses plutôt que de les représenter ». Parmi les artistes étudié·es figure notamment Zoe Leonard. Pourrait-on relier le geste politique et poétique de Myles à cette méthode-là ?

« This particular dyke life »

La vie gouine

Sa liberté d’expression, Myles l’emploie en menant une campagne intime, qui part et parle de soi. En réclamant son genre et le mot « gouine » dans un coming-out national. Elle s’expose et occupe l’espace public. « We’re here, we’re queer, get used to it », pour faire référence au chant militant. Elle crée les représentations qui lui manquent dans une culture dominante : elle montre et affirme l’existence d’une réalité « mineure », sans cesse invisibilisée, « censurée », dit-elle. C’est l’un des enjeux de son œuvre : « enregistrer ces vies-là », comme elles sont, la vie des lesbiennes du New York d’alors, sa vie, qu’elle ne voit représentée nulle part. « On n’existait pas. On se sentait fragiles, en danger. » Il est urgent de tout réexaminer – l’éducation, les institutions, la sensation du langage lui-même – pour rendre compte de cette expérience spécifique, dans ce monde-là, pour affirmer que « la réalité des femmes est aussi une réalité humaine ». Esthétique et éthique se rencontrent, Myles incarne politiquement sa poésie (qui serait elle-même une sorte de write-in poetry). Ce faisant, elle introduit dans cette campagne militante, par contamination, du corps et du trouble. Quand elle décrit l’électeur·ice qui entre seul·e dans l’isoloir « aussi sale qu’un peephole », quand elle affirme le pouvoir radical du langage sexuel, que « le mot “chatte” est aujourd’hui plus politique que le mot “président” ». « Quand tu sens que tu viens d’écrire un poème à la New Yorker, mets du sexe dedans. » En parlant depuis son existence dissidente, hors du régime patriarcal-hétéronormatif, depuis cette vie qui revendique d’autres exigences, elle force à se décentrer, à faire la politique autrement : to do politics, comme on dirait to do someone : to fuck. To screw : ajouter du bordel dans un contexte réglementé figé.

« Yes I promise you poetic presidency »

Moi je vous promets une présidence poétique

Myles déborde tout. Elle fait des promesses, elle aussi, mais sans chiffres ni plan. Sa « présidence poétique », au style et à l’esprit espiègles, convoque un bon sens idéal plutôt qu’un programme et s’empare des sujets attendus pour les détourner (abolir l’impôt sur le revenu, réorienter le budget de la défense vers des dépenses domestiques, créer un ministère de la Culture). Ce renversement s’opère souvent par l’humour, qu’elle s’engage à garantir l’accès aux soins pour tou·tes dans les 90 jours suivant son élection car « elle-même en a besoin » ou qu’elle s’imagine représenter uniquement les Américain·es qui ont quitté l’Amérique « Notre devise pourrait être, “On n’est pas là.” » Dans son faux discours d’investiture, elle va jusqu’à se projeter en présidente libérée de ses fonctions, anonyme parmi les citoyen·nes, dans un pays devenu « un immense festival ». Une non-présidence du futur, résumée avec douce ironie : « Nous ferons ce que les statues font, vous savez, cette histoire de liberté. » Myles incite à être soi, vivant·e et libre, en invitant chacun·e à investir ce bulletin « aussi vide que la poésie » et à voter pour un·e inconnu·e [do a write-in vote], en invitant tout le monde à candidater, massivement, dans un acte de désobéissance civile et d’empuissancement collectif – celui d’un gouvernement multiple et sans tête. En montrant qu’entrer en résistance est légitime, et simple. « Ils ne peuvent pas vous arrêter » : il suffit d’un poème.

Discours donné en novembre 2016 lors d’une journée de performances qui accompagnait l’installation artistique du poème de Zoe Leonard sur la High Line à New York. Myles intervient dans une mise en scène qui reprend l’étiquette démocrate, avec tribune et cocardes, et poursuit ses propositions aussi nécessaires que farfelues. Le texte est publié dans son recueil Evolution (Groove Atlantic, 2019).

« As things get worse, poetry gets better »

Quand le monde va mal, la poésie va mieux

Je trouve sur Internet des badges « Eileen Myles for president ’20 ». Pour Myles, aujourd’hui auteur·e reconnu·e, qui n’a pas poursuivi de carrière politique, le·la poète « c’est l’anti-Trump : l’idiot dans Shakespeare, l’électron libre » et la poésie, revivifiée à chaque crise sociétale « parce qu’elle devient encore plus nécessaire », est toujours « un élément majeur de la démocratie ». Il n’est pas anodin de voir en manif des citations de poètes érigées en slogans, tel le « Je ne suis pas libre tant que toutes les femmes ne le sont pas » de l’autrice afro-américaine lesbienne Audre Lorde, invoqué par les mouvements féministes ; ou de croiser dans les cortèges des sorcières jetant un sort au Grand Capital lors de rituels collectifs. Au même titre que la magie, la puissance de formule de la poésie trouve un écho particulier sur le terrain des luttes « minorisées » – femmes, racisé-es, « queer Molotov ». Coïncidence, au Royaume-Uni, les ventes de poésie ont augmenté de 48 % ces cinq dernières années, rythmées par le Brexit et le mouvement #MeToo ; il s’agit d’une poésie faite par de jeunes auteur·ices, souvent des autrices, souvent des autrices queers, encouragé·es par un public jeune et par une large diffusion sur les réseaux sociaux. Il faudrait expliciter cette alliance récurrente entre sujet précarisé-oppressé et formes poétiques (aux États-Unis particulièrement, où la poésie est historiquement liée à la naissance de la nation et à l’activisme politique). On peut avancer que l’écriture, comme la performance, est une technologie pauvre, une économie locale et immédiate ; son format lo-fi et maniable en fait un médium accessible. « Être queer, venir de la classe moyenne m’a aidé. Je n’avais pas peur d’être pauvre. Je ne voulais pas d’une grande maison. J’ai la taille idéale pour la poésie. [I’m the perfect size for poetry. I can move around.] » Que la poésie est un médium parfois codifié mais suffisamment large et libre pour accueillir une multitude de vécus et de voix hors normes. Et qu’elle semble offrir un espace de construction identitaire (politique de/dans l’identité et politique des affects) où articuler une langue – qui est une arme – à soi (contre la langue-drapeau du parti), s’autodéterminer, produire de la divergence et créer des solidarités : un outil empuissançant pour (se) raconter et faire la révolution. À l’image de Myles et de son essai politique.

Molotov faggot : expression inventée par la chanteuse de funk transgenre et activiste brésilienne MC Linn da Quebrada pour se définir ; voir Bixa Travesty, documentaire de Claudia Priscilla et Kiko Golfman (2018).

« Poetry can make things happen. » Dans Civil Disobediences: Poetics and Politics in Action (Coffee House Press, 2004), placé sous l’esprit révolté de Thoreau, Anne Waldman qualifie les auteur·ices du recueil de poet-activists et fait de la poésie un acte de désobéissance civile. Citons également Toi aussi tu as des armes : poésie & politique, collectif (La fabrique, 2011).

À lire notamment : Audre Lorde, Sister Outsider (Mammamélis, 2018), et Starhawk, Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique (Cambourakis, 2015).

À l’instar de Rupi Kaur et son recueil Milk and Honey. Chiffre de 48 % établi en 2019 par Nielsen BookScan, le service de data pour le secteur de l’édition. Il serait intéressant d’étudier, pays par pays (chiffres — aujourd’hui inexistants — à l’appui et au regard du statut, très différent, qu’y tiennent les poètes et la poésie), le lien entre crises politiques et marché de la poésie : Trump booste-t-il les ventes de poésie aux États-Unis ? Les mobilisations contre les violences d’État en France vont-elles accélérer l’émergence d’une génération Y, Z ou Alpha de poètes ?

« At the most literal level, poetry is my politics »

La poésie est littéralement une manière

de faire politique, pour moi

Eileen Myles est poète, c’est-à-dire « non pas une touriste mais une critique sociale ». Elle est aussi « notre astronaute », ainsi qu’elle qualifia Hillary Clinton qu’elle soutint aux élections de 2016. Sa campagne de 1991-1992, profondément queer, pirate les codes et les attentes du show politique ; le terme « performance » devient synonyme non plus d’objectif et de résultats (gagner) mais de performativité (transformer). Elle laisse entrevoir ce que la politique pourrait être : une pratique plutôt qu’une tradition, une alternative plutôt que l’éternel retour du même. Son geste est un acte de légitimation libérateur – « Ça m’a autorisé en tout. J’ai voté pour moi-même » – qui transforme le rêve, la lutte, en action réalisable. Il met en exergue combien l’agency prévaut sur l’agenda, notre capacité en tant qu’individu, peuple, sur les calendriers politiques, et que la politique est d’abord faite par chacun·e. Il célèbre aussi, en faisant politique par l’écriture, la puissance de métamorphose de la poésie, comme force critique et outil politique pour les minorisé·es, pour tou·tes. Une stratégie qui vient travailler le vieux monde et tout aussi bien remettre en jeu (en acte) la formule de Rimbaud : « Changer la vie. » Avec Myles, c’est aussi changer les conditions de vie.

Hillary Clinton, un choix — uniquement motivé par le prisme du genre ? — qu’il serait intéressant de discuter avec Myles. Notamment au vu du nombre record de femmes (et de candidat·es LGBT+) élues en politique depuis 2018 aux États-Unis (Congrès, postes de gouverneur·es…) et en lice pour les prochaines élections.

Toutes les citations d’Eileen Myles sont tirées soit d’entretiens en ligne (New York Times, The Literary Review, Vulture, Verso Books, Dive Dapper, Jezebel, The State of The Arts…), soit de ses lettres de campagne rassemblées sur <eileenmyles.net>.

J’ai traduit librement le poème de Leonard, ainsi que tous les passages cités ici, en gardant parfois l’anglais lorsque la formule d’origine me semblait trop polysémique pour la transcrire de manière juste, ou pour faire entendre simplement le phrasé d’Eileen Myles. Son œuvre n’est pas traduit en français (anyone ?), excepté un extrait de son roman Inferno dans le premier numéro de la revue How To Become a Lesbian, produite par le collectif parisien The Cheapest University.